Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.

Le leggi razziali, emanate dal regime fascista nel 1938, escludevano gli Ebrei dalle scuole, da molte professioni, dalla vita sociale. La deportazione e lo sterminio iniziarono dopo il settembre 1943, a seguito del crollo del regime fascista e dell’occupazione tedesca del centro-nord Italia.

Uno dei primi episodi fu il rastrellamento del ghetto di Roma, il 16 ottobre 1943, effettuato da truppe tedesche della Gestapo con la collaborazione di funzionari del regime fascista, nel corso del quale furono catturate oltre 1000 persone.

La Shoah italiana si collocò all’interno di un fenomeno di ben più vaste proporzioni, il genocidio di milioni di Ebrei e di tante altre persone vittime per motivi razziali, politici o religiosi.

A ricordo di questi tragici eventi, l’Italia ha istituito, con Legge n. 211 del 20 luglio 2000, il “Giorno della Memoria”.

Legge 211/2000:

Art. 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2. In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi non possano mai più accadere.

———————————–

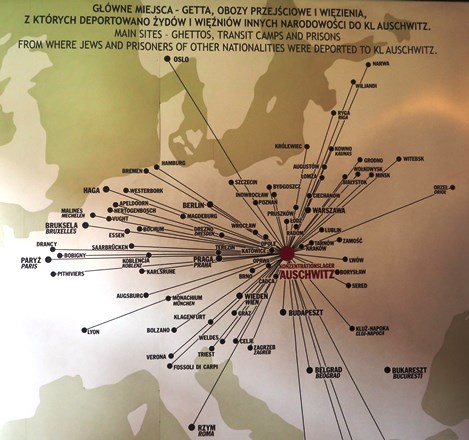

Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Treblinka, Bergen Belsen, campi di sterminio dove giungevano convogli carichi di persone che, dopo una selezione iniziale, che “salvava” temporaneamente coloro che erano in grado di lavorare, inviava gli altri verso la meta cui tutti i deportati erano infine destinati: la camera a gas.

In Italia, i convogli destinati ad Auschwitz, partivano dai campi di transito di Bolzano, Montorio Veronese, Fossoli in provincia di Modena e dalla Risiera di San Sabba, a Trieste, che fu anche campo di concentramento.

———————————–

In visita ad Auschwitz – luglio 2016

———————————–

Primo Levi: a commento del suo libro “Se questo è un uomo”

Nei mesi in cui questo libro è stato scritto, e cioè nel 1946, il nazismo e il fascismo sembravano veramente senza volto: sembravano ritornati al nulla, svaniti come un sogno mostruoso, giustamente e meritatamente, così come spariscono i fantasmi al canto del gallo. Come avrei potuto coltivare rancore, volere vendetta, contro una schiera di fantasmi ?

Non molti anni dopo, l’Europa e l’Italia si sono accorti che questa era una ingenua illusione: il fascismo era ben lontano dall’essere morto, era soltanto nascosto, incistato; stava facendo la sua muta, per ricomparire poi in una veste nuova, un po’ meno riconoscibile, un po’ più rispettabile, più adatta al nuovo mondo che era uscito dalla catastrofe della seconda guerra che il fascismo stesso aveva provocata.

Devo confessare che davanti a certi visi nuovi, a certe vecchie bugie, a certe figure in cerca di rispettabilità, a certe indulgenze, a certe connivenze, la tentazione dell’odio la provo, ed anche con una certa violenza: ma io non sono un fascista, io credo nella ragione e nella discussione come supremi strumenti di progresso, e perciò all’odio, antepongo la giustizia.

Per non dimenticare