Dino Polga (parte prima)

“A un certo punto della loro storia gli esseri umani hanno iniziato a percepire di aver tragicamente incasinato la situazione climatica del proprio pianeta. «Ma come mai nessuno ci ha avvisati prima?» chiesero spaesati in coro, nello stesso momento gli scienziati che da cinquant’anni cercavano di dare l’allarme avrebbero voluto tirare ceffoni a destra e a manca. Poi arrivò una ragazzina svedese di 15 anni, tale Greta Thunberg, che organizzò uno sciopero e divenne icona mondiale della lotta ai cambiamenti climatici. «Ma allora siete stronzi!» urlarono gli scienziati. Qualche scettico tra la popolazione si chiese: «Ma perché fanno parlare lei e non parlano mai gli scienziati? Ci dev’essere qualcosa sotto». «Ma allora siete proprio stronzi!» riurlarono gli scienziati, per poi accasciarsi in posizione fetale e morire annegati nelle proprie lacrime.”

Da “saggio erotico sulla fine del mondo” di Barbascura X

Negli ultimi anni il cambiamento climatico è entrato prepotentemente nella discussione politica e anche tra la gente. Eppure il primo allarme fu lanciato dal rapporto Charney nel lontano 1979; il documento evidenziava come un sistema basato su combustibili fossili e deforestazione fosse insostenibile nel lungo periodo e come i conseguenti aumenti di temperatura sarebbero diventati sempre più ingestibili.

Ma di cosa si parla esattamente? Perché un personaggio come Greta ha catalizzato l’attenzione di così tante persone? In realtà c’è molta confusione sull’argomento e ciò lascia campo libero a distorsioni e vere e proprie falsità. Ho pensato a questa serie di articoli per cercare di portare un po’ di chiarezza.

Cosa intendiamo quando parliamo di clima?

Per prima cosa facciamo chiarezza su cosa sono meteo e clima, definizioni su cui media e politici fanno spesso (volutamente) confusione.

Il meteo è quello che noi chiamiamo “il tempo”: descrive le condizioni in un particolare luogo in uno specifico momento. Ad esempio: se domani piove a Calvene possiamo dire che il meteo è piovoso. Pioggia, neve, vento, temporali, ondate di calore etc… sono tutti fenomeni metereologici.

Il clima, d’altra parte, rappresenta ben più di un paio di giorni di pioggia. Il clima descrive l’andamento delle condizioni metereologiche in un’area, in un particolare periodo dell’anno. Normalmente in questa stagione piove o è secco? È caldo o freddo? Il clima di una regione viene definito osservando il meteo su un periodo lungo decine di anni, si tratta quindi di una media che ignora i fenomeni limitati nel tempo descrivendo invece le condizioni più generali. Parametri climatici sono ad esempio la temperatura media in inverno, il numero medio di giorni all’anno al di sopra dei 20°C etc…

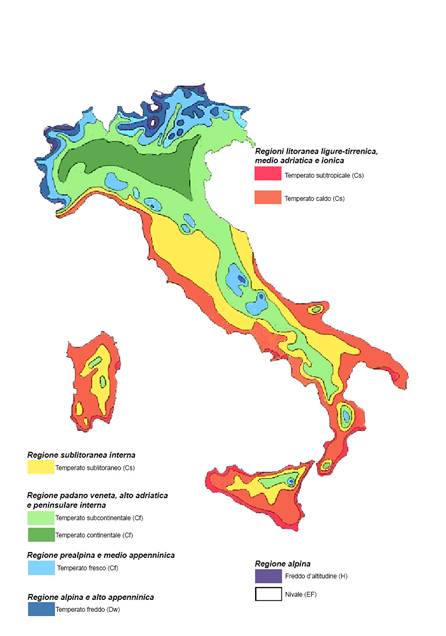

È quindi possibile dividere il mondo in aree con caratteristiche simili, ad esempio Calvene fa parte della regione climatica padano veneta

La differenza è importante per capire le nostre differenti capacità di previsione.

Per conoscere il tempo atmosferico futuro si sfruttano modelli matematici, in cui è fondamentale conoscere lo stato iniziale da cui partire e su cui applicare il modello. Senza l’accurata conoscenza del meteo attuale non è possibile ottenere una previsione affidabile, per questo motivo è fondamentale avere a disposizione una fitta griglia di osservazioni (temperatura, umidità e pressione in migliaia di punti).

Per quanto siano buoni i dati e complessi i modelli, però, l’atmosfera è così caotica da rendere inutili le previsioni su un arco temporale che sia più lungo di pochi giorni.

Di contro, se vogliamo ottenere scenari climatici non ci interessa avere condizioni iniziali dettagliate, poiché comunque il sistema ne perderebbe rapidamente memoria; ciò che conta questa volta è conoscere bene le condizioni al contorno e le dinamiche interne al sistema per poterne calcolare il punto di equilibrio.

Perché sappiamo che il riscaldamento globale è una realtà

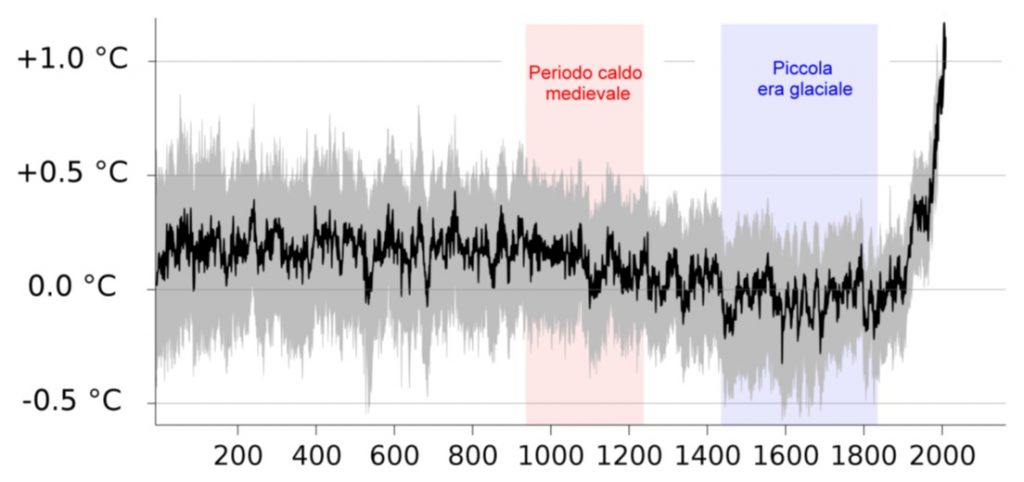

Ormai anche le lobby e i centri di potere, che fino a qualche decennio fa negavano la realtà del riscaldamento climatico, hanno dovuto arrendersi all’evidenza dei fatti: le temperature medie globali si stanno alzando.

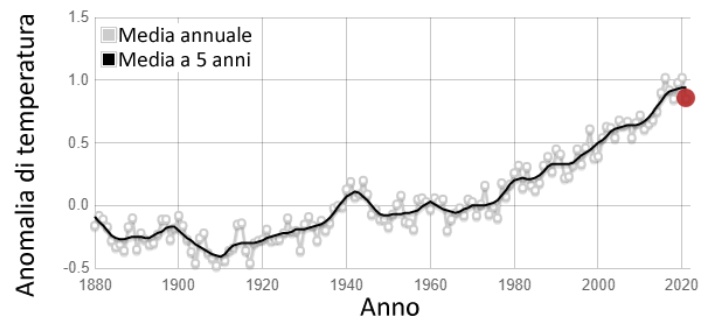

Lo sappiamo nel modo più banale: per gli ultimi 140 anni abbiamo misure dirette della temperatura a livello globale.

Ma possiamo fare di più, anche in assenza di registrazioni dirette, si possono utilizzare molti metodi diversi per stimare le temperature (carotaggi nel ghiaccio, resoconti storici, anelli di crescita degli alberi … ), in questo modo si sono ottenuti gli andamenti delle temperature su scale temporali di migliaia di anni. Questo è il grafico più famoso, con l’andamento della temperatura media globale dall’anno zero:

Il grafico ha preso il nome di “hockey stick” (stecca da hockey) a causa della sua forma che impenna bruscamente verso l’alto.

Vediamo il periodo 1450 – 1850 evidenziato come “piccola era glaciale”, si tratta di alcuni secoli in cui si registrò un abbassamento della temperatura media terrestre, in contrasto con il precedente “periodo caldo medievale”. Questo per mostrare come è vero che la temperatura media è cambiata più volte a prescindere da noi esseri umani; tuttavia, è evidente come il cambiamento negli ultimi 150 anni sia molto più vasto e repentino delle variazioni precedenti.

L’ambiente in cui viviamo e, di conseguenza, il nostro tenore di vita sono messi a grave rischio da questo veloce aumento delle temperature.

Che influenza ha localmente l’aumento di temperatura globale

Ma in definitiva, perché dovrebbe interessarci il fatto che le temperature medie globali si stiano alzando? In fin dei conti uno o due gradi sono poca cosa, non potranno avere granché effetto. Purtroppo non è così, almeno non ovunque. È vero che globalmente le temperature saliranno di pochi gradi, ma lo scostamento non è uniforme e localmente può essere molto più marcato. Per restare nei nostri territori, negli ultimi 40 anni le temperature minime invernali hanno subito un aumento drastico. Una volta vedere l’Astico completamente ghiacciato per diverse settimane l’anno era la norma, tanto che da ragazzi passavamo le giornate a pattinare su Boreta, Passante e Senje Nere.

Da oltre dieci anni non è più possibile farlo, anzi ormai è raro vedere accenni di ghiaccio sul torrente.

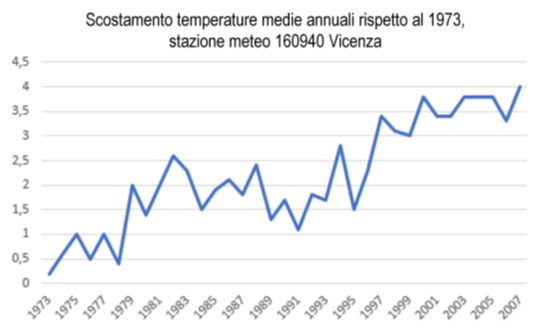

La media annuale delle temperature registrata dalla stazione meteo di Vicenza è aumentata in 35 anni di quasi 4 gradi (da 12,2 nel 1973 a 16 nel 2007) anche se la temperatura media globale nello stesso periodo si è alzata di appena 0,5 gradi.

Se la diminuzione delle giornate fredde può non sembrare un grosso problema, di contro sono aumentate anche le giornate estive oltre i 30 gradi, con tutti i problemi che questo comporta.

Anche le precipitazioni si sono modificate in modo apprezzabile, ormai è raro veder nevicare a Calvene, così come il manto nevoso nell’altopiano è divenuto molto più scarso e scostante costringendo alla chiusura diversi impianti storici di risalita. In generale, i ghiacciai alpini hanno perso oltre il 40% della superficie da quando le rilevazioni sono fatte in maniera consistente. Questi cambiamenti, oltre ai problemi diretti che danno agli esseri umani, portano ad una modifica profonda per le specie animali e vegetali del territorio. La mancanza di temperature rigide invernali e le aumentate temperature estive possono favorire la crescita parassiti e specie aliene a discapito di quelle autoctone; allo stesso modo estati più calde e secche favoriscono gli incendi: in California dei 10 incendi più grandi degli ultimi 100 anni 9 sono avvenuti negli ultimi anni.

Il calore di mare, terra e aria è il “motore” che muove l’atmosfera; più calore significa più “carburante” per venti, tempeste e temporali. Detto in gergo più tecnico, l’atmosfera ha più energia a disposizione e questo provoca un aumento medio di intensità dei fenomeni.

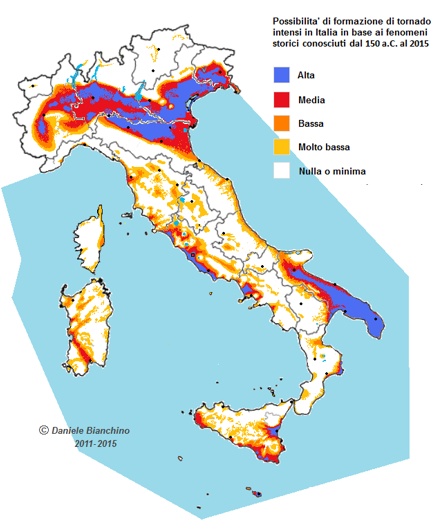

Negli ultimi 10 anni in Italia si sono verificati circa 1000 eventi meteo estremi che hanno colpito oltre 600 comuni. Ad esempio, il numero di trombe d’aria riportate negli ultimi anni è aumentato notevolmente, così come la media delle intensità registrate. Come riporta il col. Giuliacci, siamo passati dai 30-50 casi l’anno nel periodo 1970-2000 a ben 72 casi nel 2020 e addirittura 105 casi nel 2021, il più alto valore di sempre.

Per fortuna la conformazione del nostro territorio non favorisce la creazione di tornado, che prediligono zone pianeggianti, ciononostante in anni recenti ci sono state trombe d’aria a Breganze, Fara Vicentino e Roana.

Solo pochi anni fa le nostre montagne sono state investite dalla tempesta Vaia, in cui un fortissimo vento di scirocco tra i 100 ed i 200 km/h ha provocato lo schianto di milioni di alberi, provocando un vero e proprio disastro naturale da cui i boschi devono ancora risollevarsi.

Diverse grandinate eccezionali per la dimensione dei chicchi sono avvenute nelle nostre zone negli ultimi anni, con danni a raccolti, macchine e edifici.

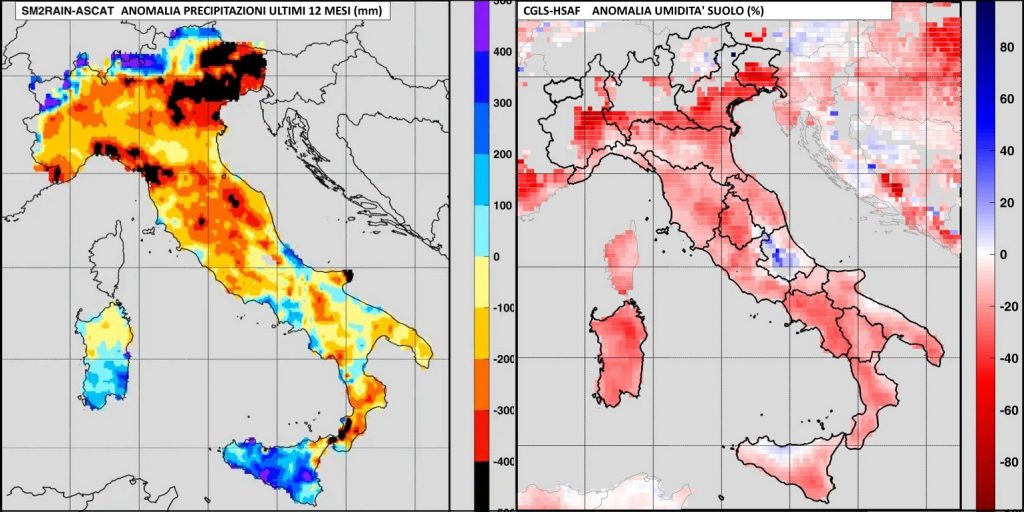

Quest’anno invece è cominciato con un’estrema siccità dovuta alle scarsissime precipitazioni durante l’autunno/inverno. È dal 2020 che l’Italia è in deficit idrico, ma adesso la situazione è particolarmente grave e il terreno eccezionalmente secco potrebbe impattare in modo pesante sull’agricoltura . “Nelle nostre zone rispetto alla media le precipitazioni dell’ultimo anno sono inferiori di oltre 400 mm e l’umidità al suolo di circa l’80%”.

È un errore indicare questo o quell’evento come direttamente causato dal riscaldamento globale perché si tratta di eventi che sono sempre accaduti; tuttavia, con l’aumento delle temperature dobbiamo fare i conti con l’aumento di frequenza ed intensità dei fenomeni.

Dopo gli articoli sui “Cambiamenti Climatici” pubblicati nel 2020 e 2021 questo, che avete appena letto, è il primo di quattro nuovi approfondimenti sull’argomento che affronteremo in questo 2022.