INTERVISTA AL SIG. GUELFO BINOTTO, EX CUSTODE DELLA CENTRALE DI CALVENE

di Silvia Binotto

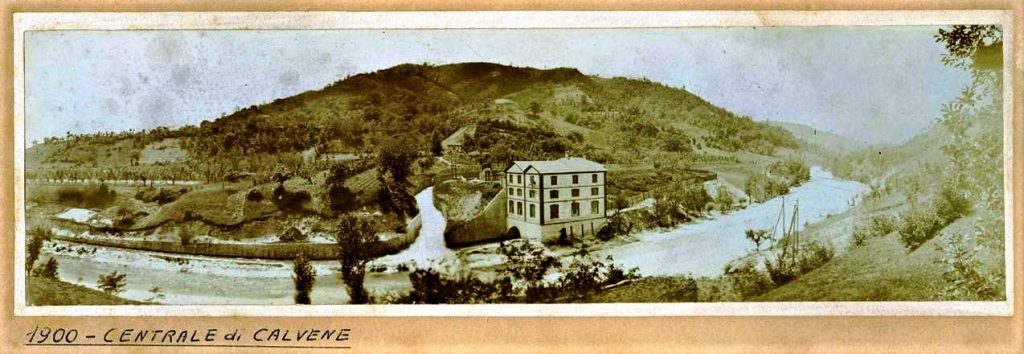

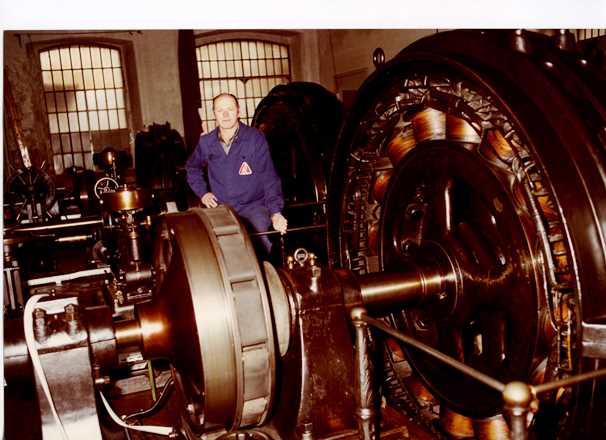

In un pomeriggio autunnale dello scorso anno abbiamo avuto il modo e il piacere di ascoltare le parole del sig. Guelfo Binotto e le sue memorie raccolte in più di 40 anni di lavoro come custode presso la centrale idroelettrica di Calvene in via Astico, monumento di archeologia industriale da conoscere e salvaguardare e un tempo simbolo di modernizzazione economica e tecnologica del nostro paese.

Il sig. Guelfo con passione e dedizione ha raccontato aneddoti sulla costruzione e la messa in funzione della centrale idroelettrica, come un libro di storia aperto e pronto ad essere letto e ascoltato, fornendo anche moltissime immagini d’epoca e foto di momenti storici significativi, come l’alluvione del 4 novembre 1966 che colpì l’Italia, a seguito di un’eccezionale ondata di maltempo, causando non pochi danni anche a Calvene e nei paesi limitrofi.

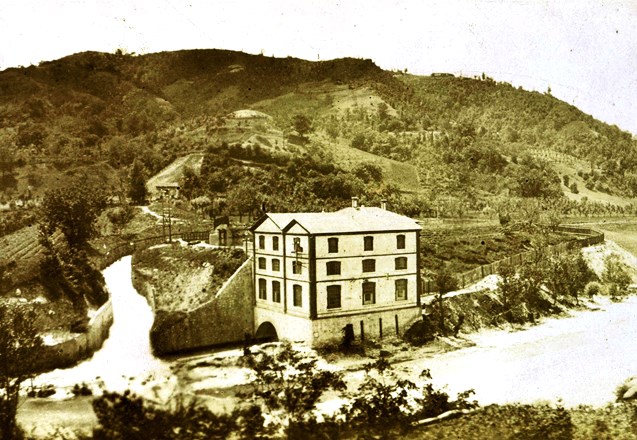

La centrale idroelettrica di Calvene, in via Astico, fu costruita per volere dell’illustre industriale scledense Alessandro Rossi [1], pochi anni prima della sua morte avvenuta dopo una breve malattia il 28 febbraio 1898 a Santorso. Il progetto fu affidato all’ingegnere di Schio Carlo Letter dallo stesso Rossi: inizialmente Letter fu incaricato di eseguire degli studi e dei sopralluoghi lungo il corso dell’Astico nel tratto tra Calvene e Chiuppano per individuare il luogo più adatto per costruire una centrale idroelettrica che sfruttasse le acque stesse del torrente. Individuato il luogo a Calvene, dove ora sorge la centrale, Alessandro Rossi si rivolse nel 1891 al Ministero dei Lavori Pubblici e al Magistrato delle Acque per avere la concessione di costruzione e di sfruttamento dell’acqua; quest’ultima fu assegnata per 80 anni.

Dal 1891 al 1893 furono progettati i lavori di costruzione, poi affidati alla Ditta Apolloni di Chiuppano. Lo scarico dell’acqua fu costruito dal sig. Binotto Giuseppe Speziale e Soci di Calvene.

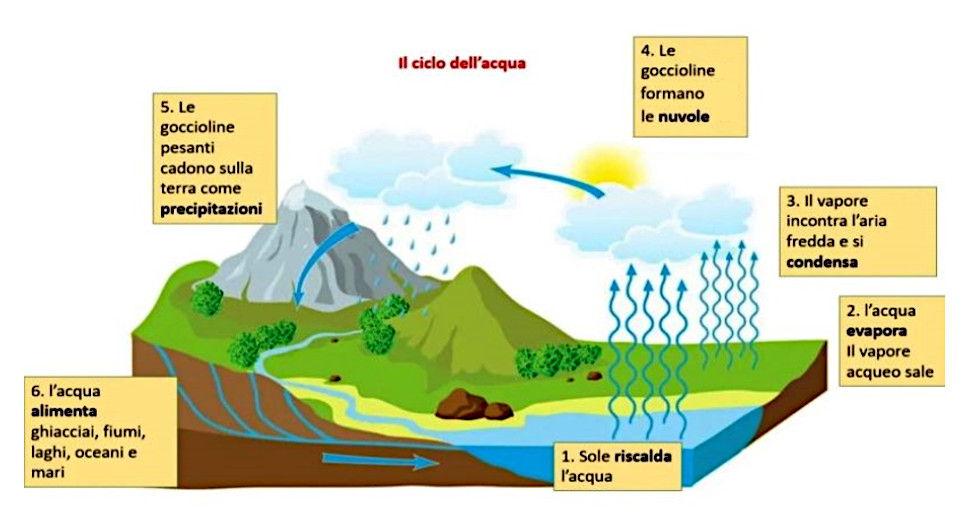

L’edificio è di cinque vani dove l’acqua giungeva attraverso un canale industriale lungo quasi 3km (2800m), con otto gallerie scavate a mano in rocce vulcaniche, principalmente basalti di colata, una di queste lunga addirittura 300m, le altre più piccole.

Il canale prevedeva una portata d’acqua di 9m³ al secondo. La centrale era dotata di tre turbine Francis con 32 pale ciascuna di marchio Riva di Milano, le quali sfruttavano un salto di 12 metri e 70 centimetri. Le turbine erano controllate nella sala macchine della centrale e regolate in base alla portata d’acqua dell’Astico stesso, non sempre regolare.

Il senatore Alessandro Rossi acquistò a Norimberga dei trasformatori tedeschi dalla fabbrica di Sigmund Schuckert, che furono poi montati e messi in funzione da tecnici tedeschi che vi lavorarono due anni, dal 1898 al 1900.

Agli inizi del 1900 la centrale idroelettrica di Calvene era attiva.

Uno dei problemi principali dei lavori di costruzione e montaggio fu la logistica, ovvero il trasporto di materiali così pesanti nel luogo dove sorge la centrale tuttora: per raggiungere il luogo individuato era necessario attraversare il ponte sull’Astico, che collegava – e tutt’ora collega – il centro del paese con le contrade meridionali sorte sulla destra idrografica del torrente. Al tempo, infatti, il ponte era ancora in legno e solo qualche anno più tardi, in seguito alla piena del 16 maggio 1905 che lo distrusse, fu costruito in cemento armato (si veda l’articolo dedicato). Inoltre la strada che oggi porta alla centrale (via Astico) non esisteva e fu costruita in un secondo momento. Si decise dunque di portare tutto il materiale nella strada che porta a Caltrano e da lì, mediante impalcatura, calare il tutto nel torrente Astico per poi trasportarlo nel luogo indicato quando non era in piena.

L’energia prodotta a regime dalla centrale, con la centrale di Rozzola di Chiuppano, tramite una linea di distribuzione a 25 mila Volts, lunga più di 30km, riforniva il Cotonificio Rossi di Vicenza: fu questa la prima linea elettrica in Europa di questa elevata potenza. Inizialmente l’azienda Rossi voleva costruire il nuovo stabilimento proprio nei pressi della centrale di Calvene ma “i proprietari di terreno osteggiarono con ogni mezzo la costruzione del Cotonificio Rossi nel tratto pianeggiante in prossimità della centrale sull’Astico, obbligando la ditta a sistemare i suoi impianti a Vicenza [2]”.

Furono quindi costruiti nuovi stabilimenti a Lisiera, Debba e Vicenza.

In un successivo momento la storia della centrale idroelettrica di Calvene si intrecciò con la storia della Cartiera di Bernardino Nodari [3] a Lugo di Vicenza (VI). Dopo la tragica morte di Bernardino avvenuta il 19 gennaio 1894, la guida della cartiera venne assunta da Tito Braida, con direttore tecnico Ruggero Benetti che fu collaboratore strettissimo di Bernardino stesso. Nel 1903 la cartiera acquisì dalle ditte Testolin e Bonaguro gli edifici “da maglio” nell’omonima contrada di Calvene, demoliti per costruire al loro posto una centrale idroelettrica dotata di due turbine Francis della ditta Riva di Milano. La centrale della contrada Maglio insieme a quella in località Serra di Lugo di Vicenza servivano al rifornimento elettrico della Cartiera. Il diritto di derivare acqua dal torrente Astico venne concesso in origine alla Cartiera Bernardino Nodari già nel 1882, con Regio Decreto del 7 Dicembre.

Per la costruzione della nuova centrale in località Maglio si decise di sfruttare al meglio le opere già esistenti, ovvero la centrale Rossi poco più a nord. Dalla destra idrografica del torrente Astico, l’acqua doveva passare alla sinistra idrografica, e per questo motivo all’attuale “passante” fu costruita una galleria che taglia trasversalmente l’Astico, ricavata sotto la briglia in corrispondenza dello scarico della centrale Rossi.

Dopo il sottopasso del torrente, il canale in galleria prosegue per circa 300 metri, e poi a pelo libero per altri 700 metri (la roggia), lungo la sponda sinistra del torrente Astico fino a contrada Maglio e alla nuova centrale idroelettrica.

Tra le varie concessioni per la costruzione della centrale e la derivazione delle acque dal torrente Astico si leggono alcune particolari condizioni che la Cartiera Nodari doveva garantire al paese di Calvene:

“La Società concessionaria è autorizzata a cedere al Comune di Calvene la potenza di 4 HP effettivi affinché se ne serve per dare moto ad un molino […]. Nell’interesse degli abitanti delle contrade prossime al canale di condotta, la Società concessionaria dovrà conservare e mantenere in efficienza a proprie spese la vasca della capacità di quattro metri cubi ad uso abbeveratoio seguita da altra vasca ad uso lavatoio capace almeno di otto persone, situata presso la strada Pocosa di accesso al Ponte Magan attraverso il torrente Astico, alimentata in modo continuo con l’acqua del canale di carico mediante tubazione della portata di un litro al secondo.”

La Società concessionaria, ovvero la Cartiera di Lugo di Vicenza, proprio per la garantita concessione di derivazione delle acque doveva mantenere in buono stato tutte le opere necessarie, “sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente Astico e valli confluenti”, con il dovere anche di costruire nuove opere qualora fosse stato necessario [4].

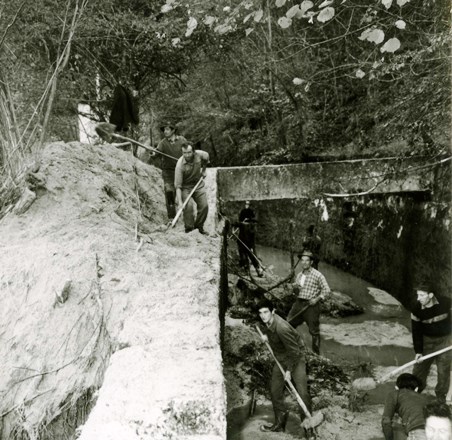

L’alluvione del 1966 dalle parole e dalle foto del sig. Guelfo Binotto

Il 4 novembre 1966 un’eccezionale ondata di maltempo investì l’Italia e causò non pochi danni anche nel nostro paese, soprattutto nelle aree prossime al torrente Astico.

“Ero alla finestra quando ho visto un grosso albero trasportato dall’acqua, che passava sopra el ponte che bala, prendendone i ferri e portandolo via; più sù si vedeva el ponte de Zucchi, sembrava tutto un lago.

Il torrente ingrossatosi fece, fortunatamente, una breccia nel canale di scarico, non creando così grossi danni a tutto il complesso ma i canali si riempirono di fango e ghiaia e fu necessario ripulire tutto a mano. L’acqua giunse a 1.70 m più alta del livello del pavimento delle macchine.”

E ancora: “ Visto che il livello dell’acqua continuava ad aumentare io (il sig. Guelfo) e due miei colleghi, uno di Zugliano e uno di Caltrano, per precauzione decidemmo di costruire un robusto sbarramento, il quale fortunatamente resistette all’urto dell’acqua e la centrale non si allagò.”

Più che le parole sono le foto a raccontare l’evento.

Negli ultimi anni i passaggi di proprietà delle centrali sono stati accompagnati da consistenti ristrutturazioni interne, che hanno sostituito le storiche apparecchiature con macchinari in grado di sfruttare al massimo l’importante risorsa “ACQUA” nella produzione di energia pulita e rinnovabile, mentre l’esterno conserva il disegno originale degli edifici quale importante testimonianza di archeologia industriale da conservare con orgoglio.

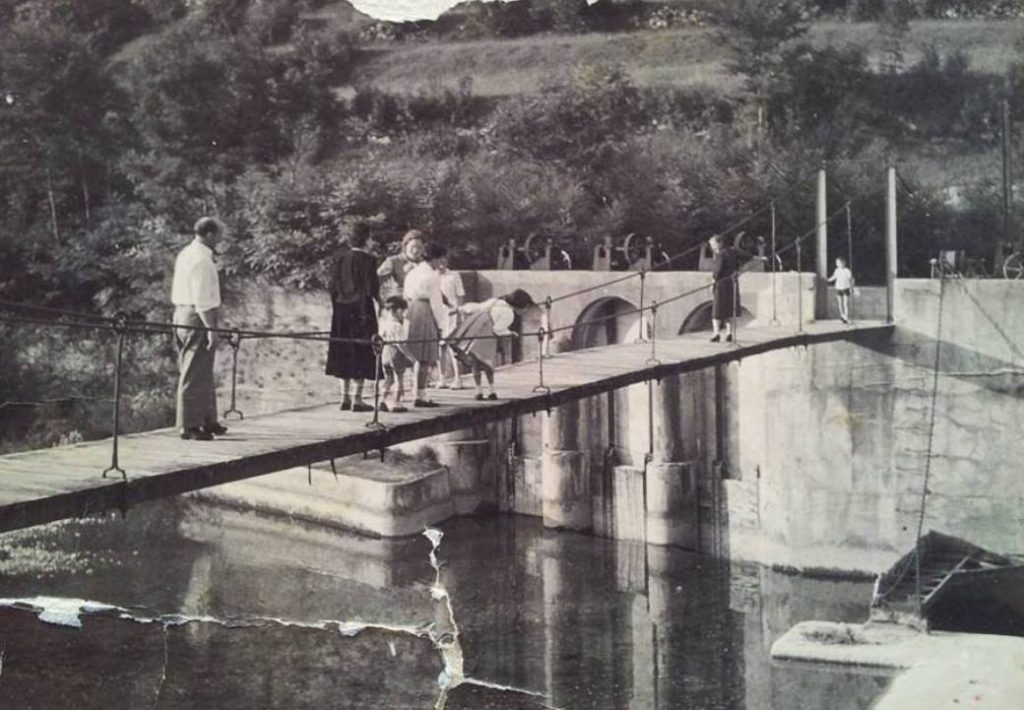

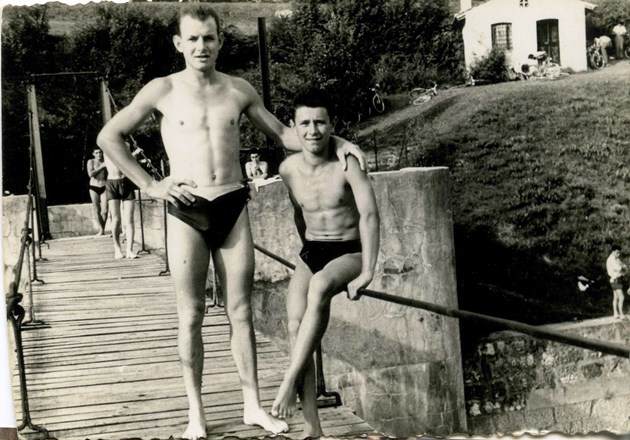

Foto storiche el “ponte che bala” al Passante.

NOTE AL TESTO

[1] “Ingegno possente, raccolse, perfezionò, ingigantì l’incerta e giovane industria laniera della sua Schio, e per essa tenne alto nei traffici del mondo il nome d’Italia. Chiaroveggente, con ardore sempre giovanile, iniziò grandi cose: fondò la Scuola Industriale a Vicenza, creò a Santorso il Podere modello, Mecenate accrebbe, arricchì, decorò, la piccola terra che gli aveva dato i natali, assicurando ad essa nome onorato fra le città sorelle. […] beneficò regolarmente il suo prossimo, provvedendo ai parvoli, educando i fanciulli, dando lavoro all’operaio […]”: una sintesi efficace della figura di Alessandro Rossi (1819-1898) dalle parole di don Sebastiano Rumor (1862-1929).

[2] Lino Pellegrini, Calvene, 1953, p. 8.

[3] Tecnico ed imprenditore di formazione internazionale, contraddistinto da forte intuizione Bernardino Nodari (1836-1894) fondò la Cartiera di Lugo di Vicenza, un’impresa-pilota che trasformò l’antica industria cartaria del Veneto e fece della Cartiera stessa di Lugo uno dei più moderni stabilimenti d’Italia.

[4] Tutta la documentazione riguardante la Cartiera di Lugo di Vicenza e la centrale idroelettrica della contrada Maglio di Calvene ci è stata gentilmente fornita da Roger Testolin.