Dino Polga (parte seconda)

IL BILANCIO ENERGETICO DI UN PIANETA

per leggere la prima parte clicca qui: Cambiamenti climatici, un inverno senza pioggia e senza neve !!!

Capito che è in atto un aumento delle temperature medie nel pianeta e cosa questo implichi per noi, cerchiamo ora di fare chiarezza sul perché questo aumento sta avvenendo; per fare ciò dobbiamo comprendere il concetto di bilancio energetico.

Tutti noi sappiamo cos’è un bilancio: si fa la differenza tra entrate e uscite, a seconda che il risultato sia positivo o negativo abbiamo speso o guadagnato; la stessa cosa accade per il nostro pianeta.

Energia in ingresso

la fonte di energia è una sola: il nostro sole. Le reazioni termonucleari che avvengono nel cuore della nostra stella liberano un’immensa quantità di energia, energia che raggiunge la terra sotto forma di radiazione luminosa.

Energia prodotta

si tratta di tutto quello che viene prodotto dalla terra, soprattutto nell’interno del pianeta dal decadimento di materiali radioattivi e dall’affondamento degli elementi più pesanti verso il centro. È ciò che mantiene fuso il cuore del nostro pianeta alimentando vulcani e terremoti.

L’energia prodotta internamente è costante su tempi che si misurano in ere geologiche, per cui da qui in avanti la ignoreremo. L’energia prodotta da noi esseri umani può essere rilevante per il clima locale, ad esempio riscaldamenti e condizionatori hanno influenzato pesantemente il clima delle città negli ultimi decenni.

Energia emessa

Un pianeta ha un solo mezzo per emettere energia: la radiazione termica irradiata verso lo spazio esterno. Tutti i corpi caldi emettono radiazione, tanto più intensa quanto più è caldo il corpo. È il calore che percepiamo sulle mani davanti ad una stufa, o quello che fa spiccare un cervo nel bosco in un sensore termico:

quello che vediamo è l’energia che il corpo caldo dei cervi perde sotto forma di radiazione infrarossa.

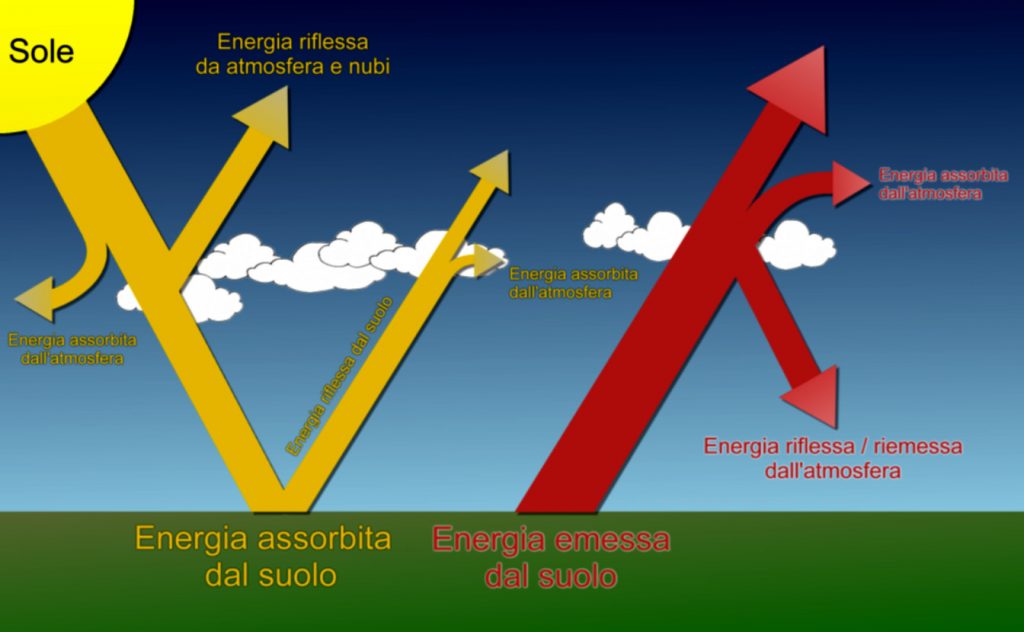

Gli scambi termici in atmosfera

Questo è uno schema, molto semplificato, di ciò che succede sopra le nostre teste. Il sole, che è un’enorme fonte di energia, scarica sulla terra circa 300 W al metro quadro. Una parte di questa energia è riflessa dall’atmosfera, dalle nubi e dal suolo, il resto verrà assorbito. La misura di quanto una superficie è “brava” a riflettere l’energia incidente è chiamata albedo; l’albedo di una distesa innevata è quasi 1 -> la stragrande parte dell’energia viene riflessa, di contro l’albedo di una strada asfaltata è quasi 0 -> la strada assorbe quasi tutta l’energia scaldandosi.

Suolo, mare ed atmosfera, essendo caldi, a loro volta emettono radiazione termica, sotto forma di radiazione infrarossa. Una parte di questa viene nuovamente catturata dall’atmosfera, con maggiore o minore efficienza a seconda dei gas che questa contiene. L’energia (incidente, riflessa o riemessa) che viene catturata dall’atmosfera è quel che chiamiamo effetto serra.

Se il totale di quanto arriva dal sole è superiore al totale di quanto la terra riemette verso lo spazio (l’insieme delle frecce verso l’alto) il pianeta si scalda. Le principali variabili in questo gioco di equilibri sono quanta energia arriva dal sole, quanta ne viene riflessa ed emessa dal suolo e quanta ne viene intrappolata in atmosfera.

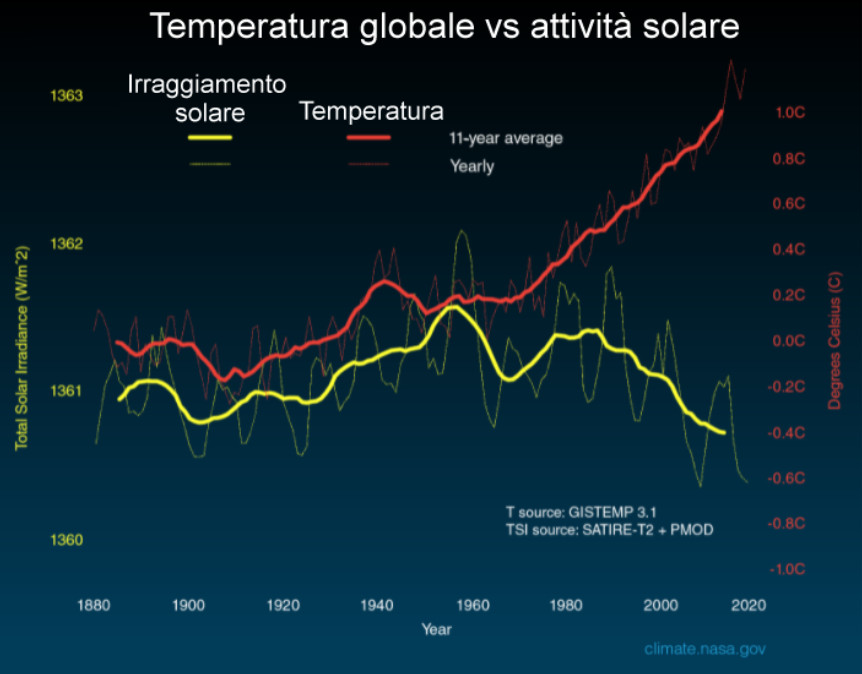

Il riscaldamento globale è colpa del sole?

Visto lo schema precedente, ci si potrebbe chiedere se il problema non stia nella quantità di energia in ingresso anziché in quella in uscita. L’origine solare è da diversi anni un cavallo di battaglia di chi nega l’influenza umana sul riscaldamento globale (nota è la lettera di Zichichi pubblicata da “Il Giornale” poco tempo fa). Si sostiene che stiamo uscendo da un’era in cui il sole era più freddo e quindi è normale che il progressivo riscaldamento del sole riscaldi a sua volta la terra.

Il sole segue un ciclo di attività che dura circa 11 anni, oltre a questo ciclo “breve” ce ne sono di più lunghi che ancora non comprendiamo appieno; tuttavia, possiamo confrontare le misurazioni dell’energia in arrivo dal sole con la temperatura del pianeta negli ultimi anni:

È vero il contrario! Negli ultimi 30 anni il sole ha calato la sua attività, e nonostante questo la temperatura media mondiale è salita in modo costante.

Se la causa del riscaldamento non è un aumento dell’energia in ingresso, allora significa che il problema sta in quanta energia viene assorbita tra terreno, mare ed atmosfera. Da misurazioni satellitari sappiamo che l’albedo del pianeta è leggermente calata a causa della riduzione della superficie ghiacciata, ma questa variazione è insufficiente a spiegare l’andamento delle temperature e anzi ne è un effetto. Resta quindi la parte di energia catturata dall’atmosfera.

I gas serra

L’effetto serra è fondamentale per mantenere la vita sulla terra, senza l’atmosfera a trattenere calore la temperatura media del pianeta sarebbe attorno ai -18° contro gli attuali 15°. I nostri vicini cosmici sono due esempi contrapposti, un pianeta dove l’effetto serra è eccessivo e uno in cui quasi non c’è. Marte, con un’atmosfera quasi assente, ha una temperatura media superficiale di -62°; di contro Venere, con la sua spessa atmosfera fatta quasi esclusivamente di anidride carbonica, ha una temperatura media oltre i 450°, abbastanza per fondere il piombo. Eppure, ci sono prove che entrambi in passato abbiano sperimentato periodi con condizioni simili a quelle della Terra, la differenza l’hanno fatta le diverse evoluzioni delle rispettive atmosfere.

I gas serra sono quei gas che anche a basse concentrazioni riescono ad intrappolare una frazione significativa di radiazione. Non tutti i gas sono ugualmente efficienti, e la capacità di ogni gas di assorbire la radiazione dipende dalla lunghezza d’onda di quest’ultima (visibile, infrarosso, ultravioletto… ).

Vapore acqueo

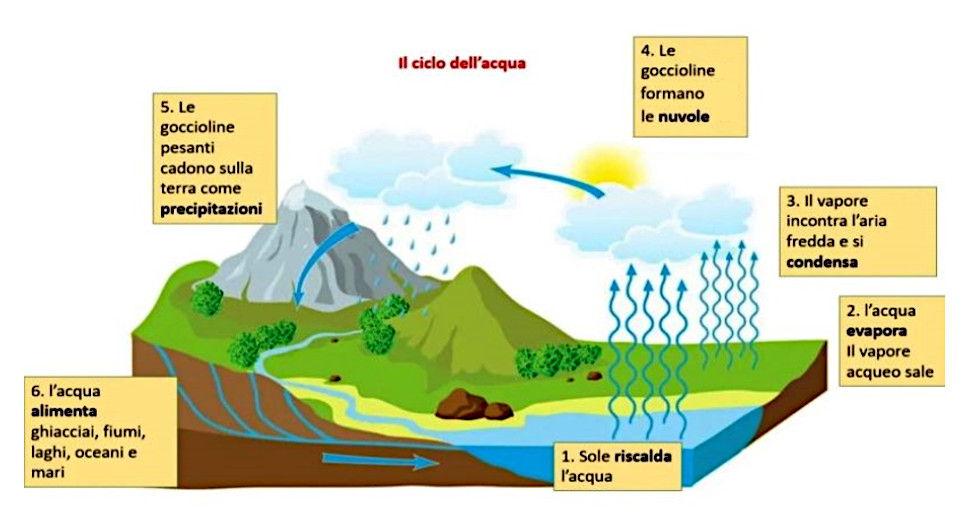

Il vapore acqueo è un potente gas serra in grado di intrappolare una grande quantità di energia. Avete mai notato come una notte coperta da nubi sia molto meno fredda rispetto ad una con cielo limpido? La differenza la dà il vapore contenuto nelle nubi, che “intrappola” parte dell’energia che se ne sarebbe andata sotto forma di radiazione e la riemette verso terra. L’atmosfera auto-regola il vapore tramite il ciclo dell’acqua: se questo diventa troppo condensa e ricade sotto forma di pioggia o neve.

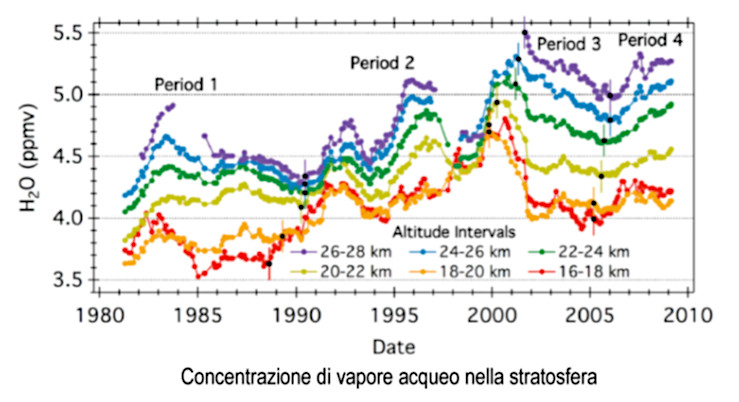

La quantità di vapore che l’atmosfera mantiene in sospensione è dipendente dalla temperatura: più è elevata più vapore rimane in atmosfera. Misurazioni effettuate negli anni hanno mostrato come la quantità di vapore in atmosfera stia aumentando a tutte le altezze.

L’aumento della temperatura provoca un aumento del vapore in atmosfera, che a sua volta innalza la temperatura di equilibrio. Non possiamo intervenire direttamente sulla concentrazione di vapore acqueo, perché la quantità che noi immettiamo è ininfluente e viene compensata da una maggiore o minore evaporazione da mari e fiumi: nonostante il vapore acqueo sia responsabile di circa il 60% dell’effetto serra, esso non controlla la temperatura della terra, al contrario è la temperatura che controlla la quantità di vapore.

Anidride carbonica

Quando si parla di riscaldamento globale è il primo gas che viene citato (quando non l’unico) ed in effetti è quello responsabile della maggior parte dell’aumento di temperatura. È in grado di assorbire grandi quantità di energia, soprattutto radiazione infrarossa. È un gas onnipresente e strettamente collegato con la vita, è infatti uno dei “prodotti finali” dei processi biologici che sviluppano energia. In questo momento il vostro cervello e i vostri muscoli stanno trasformando zucchero + ossigeno in anidride carbonica e acqua dandovi l’energia per pensare e muovervi. La stessa trasformazione avviene in senso opposto nelle piante attraverso la fotosintesi clorofilliana: le piante usano l’energia solare per convertire acqua e CO2 in zucchero, che poi verrà utilizzato nei processi biologici o trasformato in legno. Ci avete mai pensato? In peso le piante sono praticamente fatte solo di aria e acqua.

Anche l’anidride carbonica ha un ciclo di vita in cui viene continuamente scambiata tra terra, mare ed atmosfera. Questo ciclo è più lungo e complesso di quello dell’acqua: la maggior parte della CO2 è contenuta nelle rocce, disciolta nel mare e immagazzinata dagli organismi viventi. Gli esseri umani sbilanciano il ciclo naturale principalmente in 2 modi:

– immettendo in atmosfera CO2 in eccesso bruciando combustibili fossili

– distruggendo le foreste, quindi immettendo in atmosfera il carbonio in esse contenuto e riducendo allo stesso tempo la capacità planetaria di assorbire CO2.

Essendo il gas il cui aumento di concentrazione è la principale causa del riscaldamento dell’atmosfera, viene usato come “riassuntivo”; per questo motivo nei conteggi le emissioni di altri gas vengono di solito riportate con l’equivalente in emissioni di CO2 = la quantità di CO2 necessaria ad ottenere lo stesso effetto.

Metano

Il metano è un potente gas serra, circa 28 volte più potente della CO2 a parità di peso. Una volta emesso ha un tempo di vita in atmosfera di circa 12 anni, è il secondo gas più abbondante tra i gas a effetto serra correlati all’attività umana e rappresenta circa il 16% delle emissioni globali di gas serra; anch’esso è emesso da fonti sia umane sia naturali. Dopo un periodo di stabilizzazione all’inizio degli anni 2000, le emissioni di metano nell’atmosfera sono aumentate del 9% ogni anno.

Si tratta anche in questo caso di un gas strettamente legato con la vita, soprattutto ai fenomeni di fermentazione di rifiuti organici; anche le operazioni nel settore del petrolio e del carbone ne rilasciano grandi quantità. Molte delle opportunità disponibili di riduzione delle emissioni di metano implicano il suo recupero ed utilizzo come carburante per riscaldamento o generazione di energia elettrica; per quanto riguarda i rifiuti, ad esempio, la direttiva dell’UE sulle discariche ha contribuito a dimezzare il metano prodotto (per questo motivo è stata introdotta la raccolta della frazione umida).

Queste azioni di recupero rappresentano opportunità chiave per ridurre anche le emissioni provenienti dall’agricoltura, dalle miniere di carbone e dalle fognature. Purtroppo, ovviamente i sistemi di recupero hanno un costo e non tutte le realtà hanno la possibilità di costruirli senza un adeguato aiuto da parte statale.

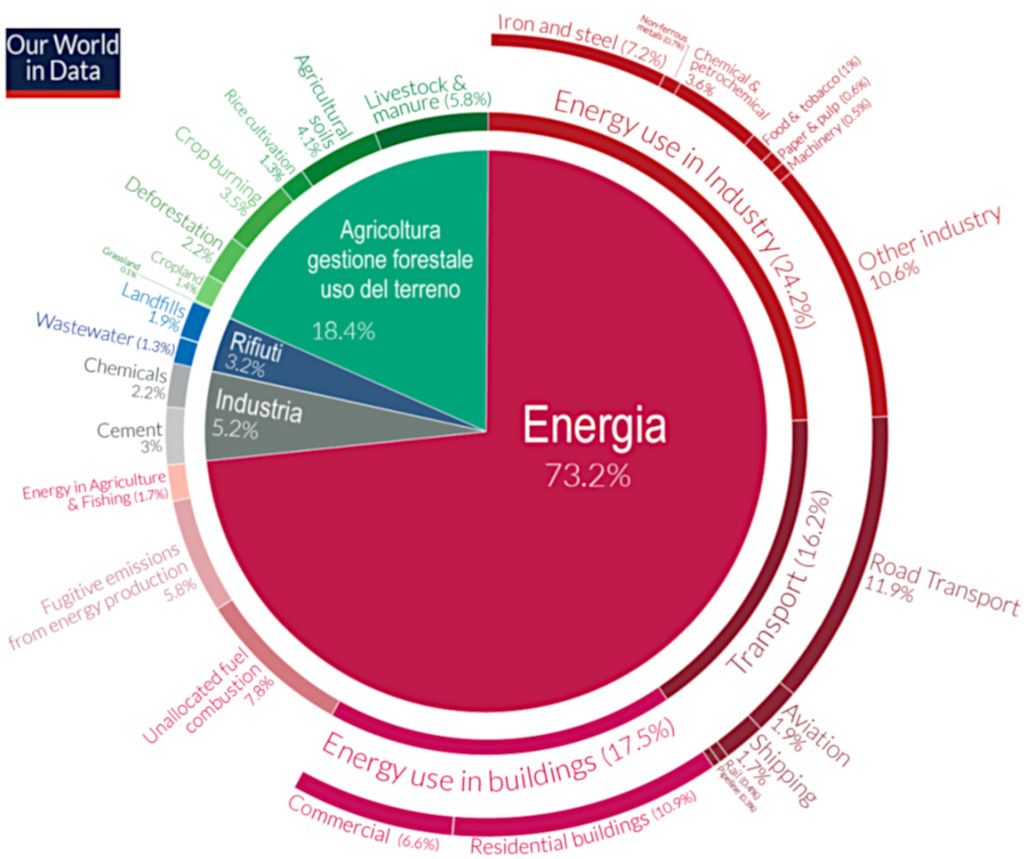

Emissioni totali di gas serra

In questo grafico a torta, vediamo la percentuale di emissioni di gas serra divise per settore (calcolo del 2016) emissioni totali 49,4 miliardi di tonnellate equivalenti di CO2

Con Energia in questo caso si intendono tutti gli utilizzi di energia a livello casalingo e delle industrie: energia elettrica, termica, movimento merci …; la produzione di energia è responsabile da sola di quasi ¾ delle emissioni totali. Le emissioni degli altri comparti invece si riferiscono a tutte quelle fonti di gas serra non legate al consumo di energia, ad esempio la produzione del cemento libera CO2 per il processo chimico utilizzato, i rifiuti emettono metano da fermentazione così come il bestiame e il riso, la deforestazione emette CO2 con gli incendi etc…

Mentre per intervenire sulla porzione Energia si possono “semplicemente” (con delle enormi virgolette) sostituire le fonti utilizzate, modificare il restante quarto delle emissioni implica un ripensamento completo dei processi produttivi.

Ogni fetta della torta meriterebbe un articolo a sé, compresi i sottogruppi, e potremmo parlare per giorni su problematiche, costi e soluzioni per ognuno di essi. Mi limiterò ad una veloce carrellata spendendo solo qualche parola per alcune voci, linkando il sito IEA per approfondimenti su ognuna.

Industria metallurgica:

Eliminare l’utilizzo del carbone nelle fonderie passando ad altoforni elettrici. Ottimizzare l’utilizzo dell’acciaio e usare il più possibile acciaio e metalli di riciclo anziché produrne di nuovi. Ove necessario utilizzare il carbone sequestrando la CO2 emessa.

Industria chimica e petrolchimica:

Ridurre il ricorso ai carburanti fossili negli altri settori. Aumentare il più possibile il riciclo delle termoplastiche per ridurre l’impatto della loro produzione. Per la produzione di metanolo, far passare le industrie che si basano sul carbone come fonte primaria al gas naturale. Soprattutto nei paesi emergenti, incentivare l’uso corretto dei fertilizzanti azotati per diminuirne la domanda.

Trasporti:

Aumentare il ricorso ai trasporti su rotaia per la lunga percorrenza, lasciando su gomma i tratti terminali. Per i trasporti su gomma, sia di merci che di persone, bisognerà passare a carburanti senza emissioni (idrogeno, batteria). Il trasporto marittimo è uno dei settori più difficili da decarbonizzare; a parte aumentare l’efficienza delle navi, per il futuro andranno pensate alimentazioni alternative per le grandi portacontainer (es. nucleare, come già accade per centinaia di mezzi militari). Per il trasporto aereo, al momento non ci sono soluzioni percorribili che vadano oltre un modesto aumento di efficienza dei velivoli.

Uso dell’energia negli edifici:

Il modo migliore per ridurre le emissioni è migliorare l’efficienza energetica degli edifici, riducendo quindi la necessità di riscaldamento / raffrescamento. Man mano che gli edifici saranno ben isolati andrà inoltre abbandonato il gas come fonte energetica per il riscaldamento passando alle pompe di calore; ove possibile, si può inoltre sfruttare l’energia “di scarto” di industrie e centrali elettriche con il teleriscaldamento.

Industria del cemento:

Per ridurre l’emissione di CO2 dalla produzione del cemento vanno abbandonati carbone e gas per i forni che cuociono il clinker; per eliminare però anche la CO2 rilasciata dal riscaldamento del carbonato di calcio (circa 600 kg per tonnellata di cemento) le uniche soluzioni sono il sequestro e stoccaggio della CO2 o cambiare totalmente i materiali e le tecniche con cui è prodotto.

Rifiuti:

In primis va ridotta la quantità di rifiuti che ognuno di noi produce, riducendo l’usa e getta e migliorando gli imballaggi. In secondo luogo, va differenziato e riciclato tutto ciò che è conveniente riciclare: riutilizzare plastica, carta, vetro e metalli ha un impatto in emissioni climalteranti molto minore rispetto a doverne produrre di nuovi. Tutto quel che non è possibile riciclare forzatamente finirà bruciato o interrato (quale delle due soluzioni sia migliore a livello climatico è una questione dibattuta).

Le emissioni di metano dalla fermentazione dei rifiuti (solidi e liquidi) rappresentano sia un contributo alle emissioni di gas serra, sia uno spreco di una potenziale risorsa energetica. Avere la parte umida dei rifiuti separata dalle altre è importante perché permette di estrarre efficacemente il metano dalla frazione che ne produce la maggior parte, la stessa cosa vale per acque nere ed acque bianche.

Agricoltura e gestione forestale:

L’agricoltura è una fonte di gas serra importante, su cui sarà necessario intervenire per ridurre l’impatto.

In Europa le emissioni da questo comparto sono in costante discesa da 20 anni grazie al miglioramento delle pratiche agricole; tuttavia, purtroppo nel resto del mondo non è così.

La richiesta di nuovi terreni agricoli è il principale motivo della deforestazione che, oltre a produrre in sé enormi emissioni, riduce la capacità del pianeta di assorbire CO2. Per questo motivo è importante alzare la resa dei campi coltivati estensivamente in modo da necessitare di meno spazio a parità di produzione: il corretto uso dei fertilizzanti (naturali e di sintesi) e l’innovazione in campo agronomico con lo sviluppo di varietà ad alto rendimento (anche GM) sono fondamentali in questo senso. Ultimamente c’è un grosso aumento nella produzione di biocarburanti, perché rientrano tra le fonti rinnovabili, tuttavia il loro EROEI (cioè quanta energia ottengo in cambio di ogni unità spesa per produrli) è vicino ad 1 quando non inferiore; significa che consumo la stessa energia per produrli rispetto a quella che forniranno. Compagnie petrolifere hanno cominciato a mescolare biocarburanti alle loro filiere per apparire più “green”, provocando di conseguenza ulteriore richiesta di terreno, vanno evitate queste operazioni di facciata. In generale la cosa più importante a livello climatico legata all’agricoltura è fermare la deforestazione ed anzi aumentare la superficie forestale; come abbiamo detto gli alberi sono fatti (essenzialmente) di acqua e CO2 estratta dall’aria, ogni quintale di carbonio contenuto in un albero è un quintale di carbonio in meno in atmosfera.

Ciò che è stato scritto sono solo dei pallidi accenni a tutto ciò che dovrà essere implementato se vogliamo davvero mantenere le temperature sotto controllo; purtroppo tutto ciò ha un costo, non solo economico ma anche sociale in termini di cambiamenti nel paniere lavorativo e nei prodotti.

Nel prossimo articolo parleremo di Energia e perché in l’Italia siamo così dipendenti dal Gas