Dino Polga (parte terza)

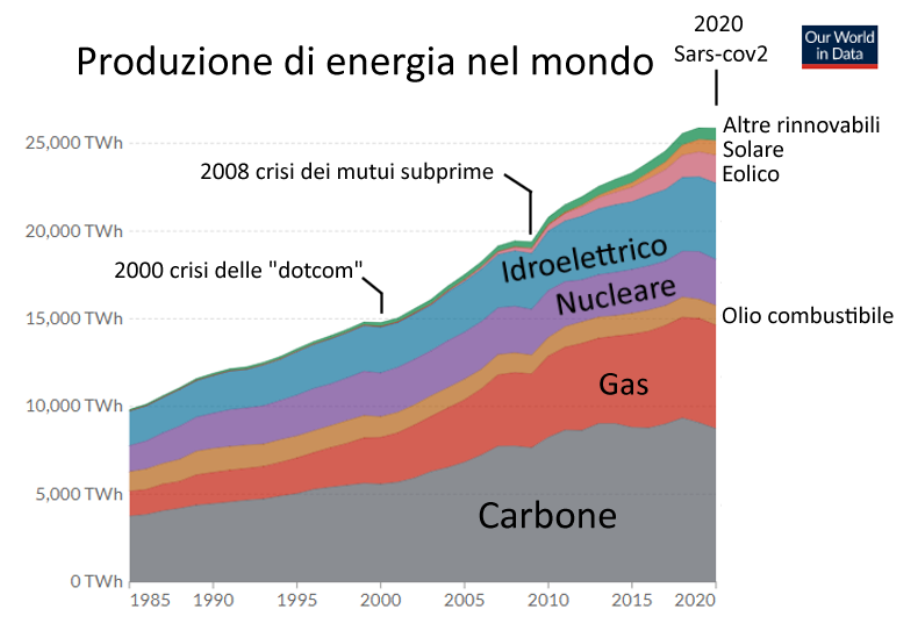

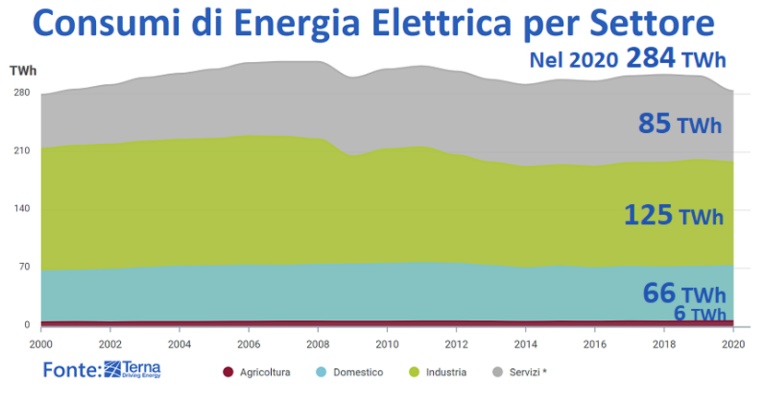

La richiesta di energia elettrica mondiale è in costante aumento e, come abbiamo visto, per molti settori l’unico modo per abbattere le emissioni climalteranti è sostituire l’elettricità ai combustibili fossili; è quindi pressoché certo che la domanda non farà che aumentare nei prossimi decenni. Le scelte che verranno prese a livello politico su questo settore saranno quindi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Nel mondo, purtroppo, al 2019, solo il 37% dell’energia proviene da fonti a basso impatto climatico (Idroelettrico, Nucleare, Solare, Eolico, Geotermico); è fondamentale che dal mix vengano abbandonate il prima possibile le fonti fossili: carbone, oli combustibili e gas naturale. È importante però che le scelte energetiche siano guidate da una solida base scientifica e dalla conoscenza delle necessità di rete, e non diventino teatro di scontro ideologico e politico.

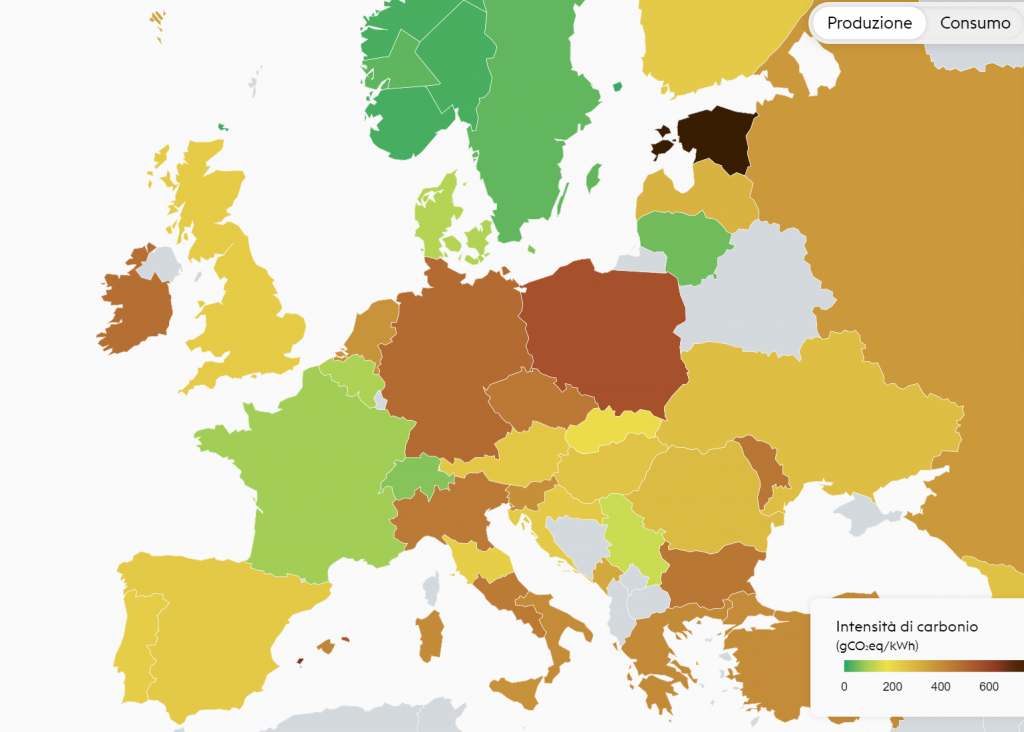

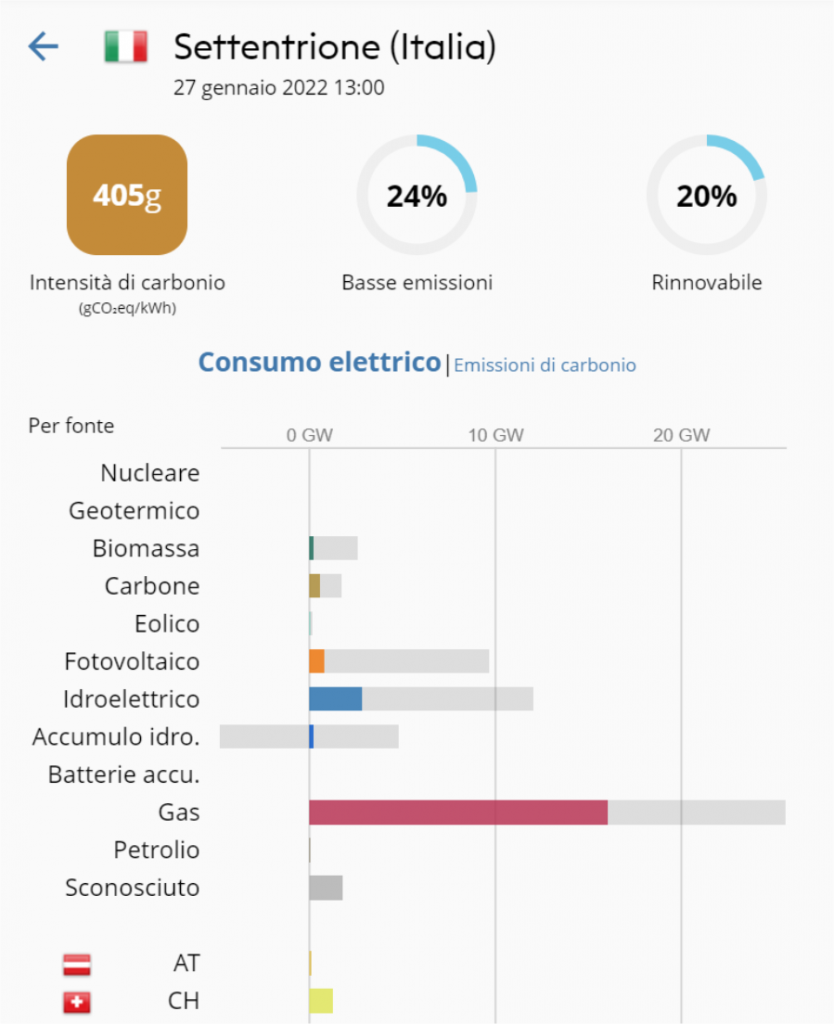

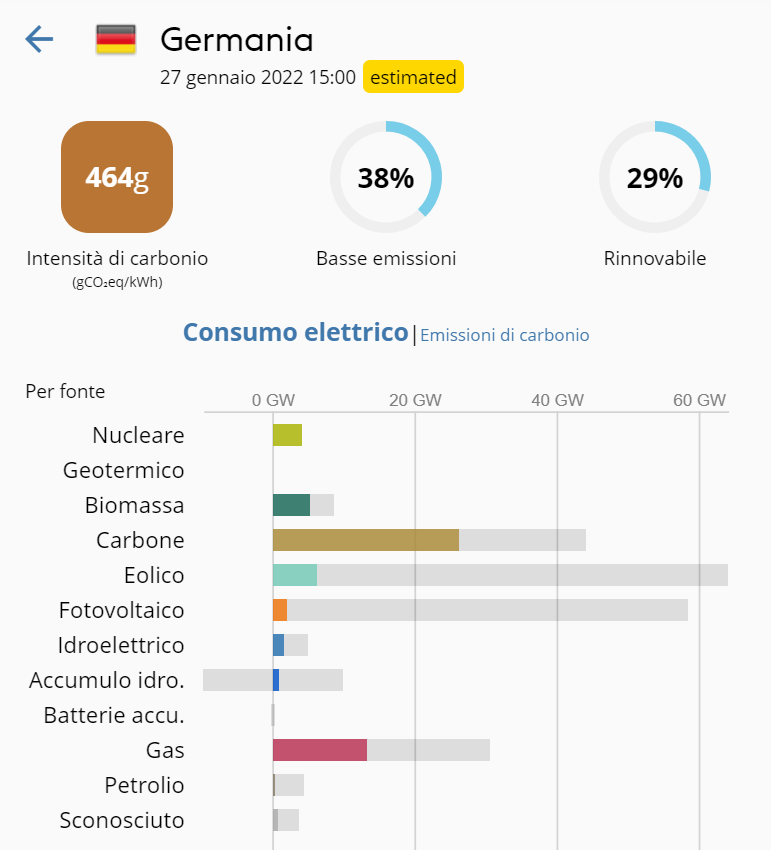

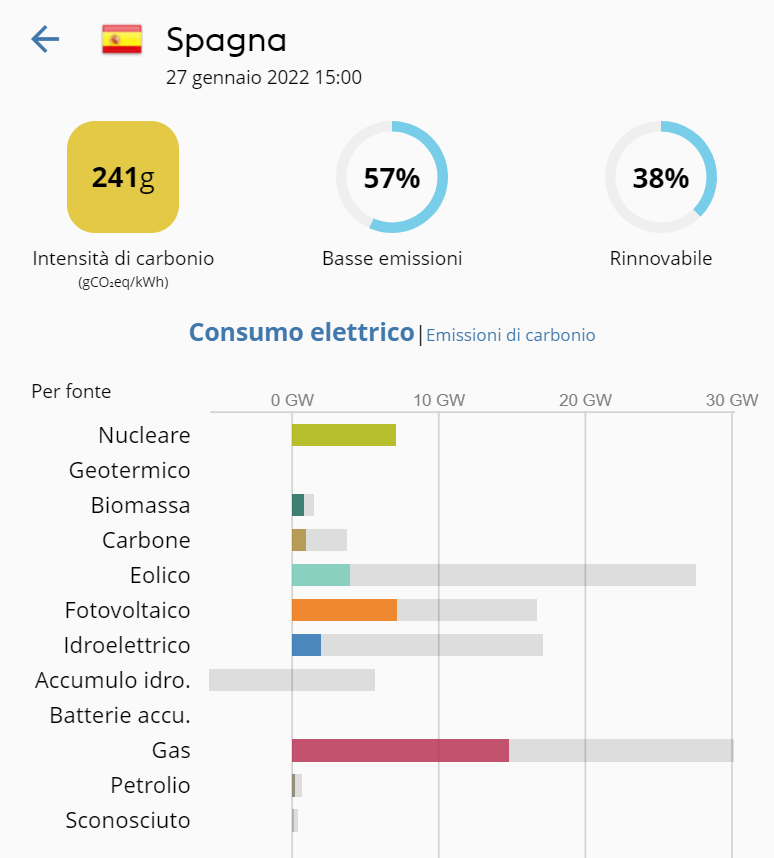

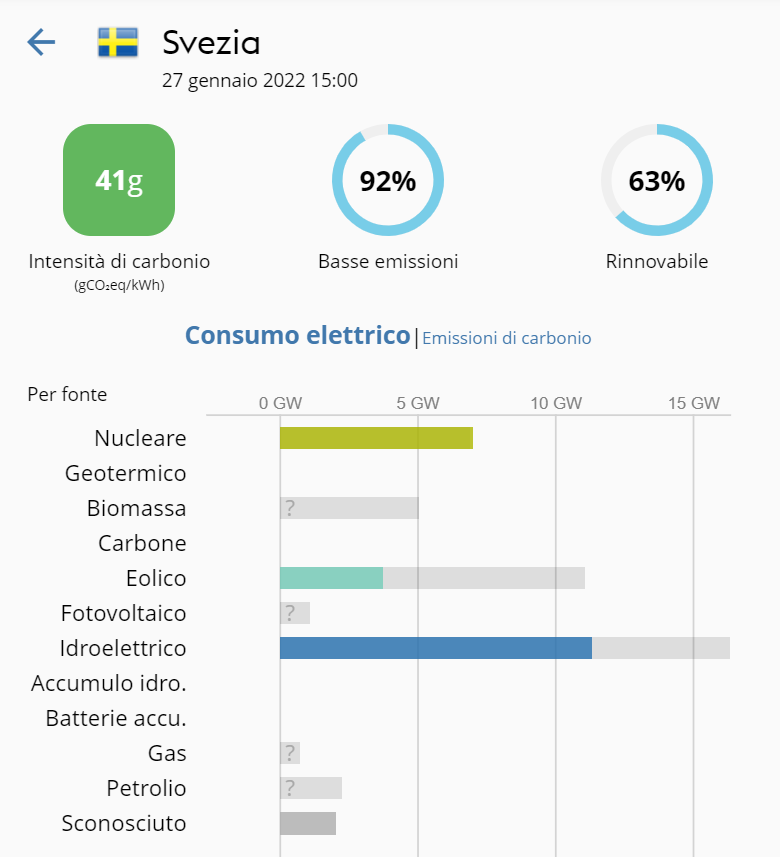

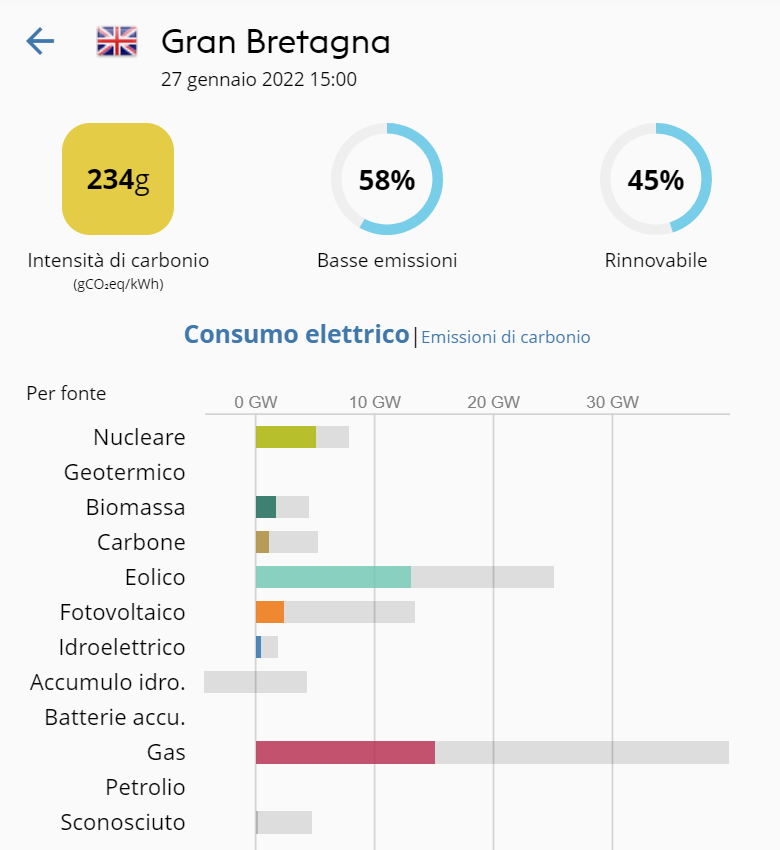

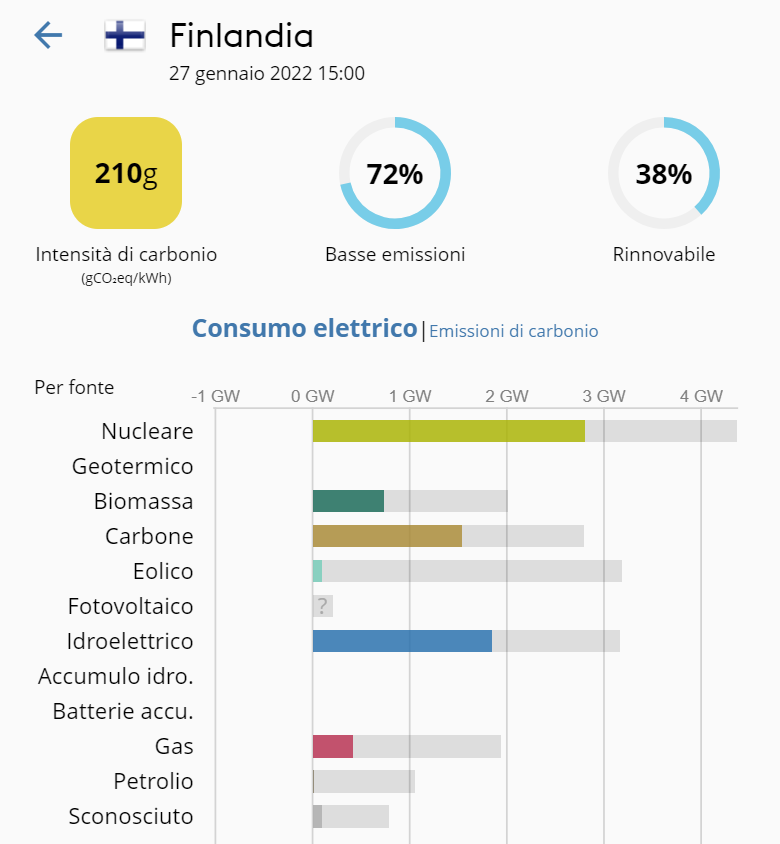

Nel sito electricitymap.org potete vedere in tempo reale la produzione ed il consumo di energia elettrica di ogni nazione partecipante con i propri dati (alcune, come l’Italia, sono divise in più zone), con il dettaglio di quanti GWh vengono prodotti da ogni fonte e l’intensità media di carbonio emessa

Per ogni area è possibile vedere le diverse fonti energetiche, per ognuna è visibile il totale teorico installato (la barra grigia) e quanto sta effettivamente producendo (la frazione colorata); nella parte bassa ci sono le importazioni / esportazioni da altri stati/aree. In questo momento ad esempio in nord Italia la situazione è questa:

Com’è evidente la parte del leone la fanno le centrali a turbogas, per ogni KWh di energia immessa nella rete del nord Italia vengono rilasciati in atmosfera circa 400 grammi di CO2.

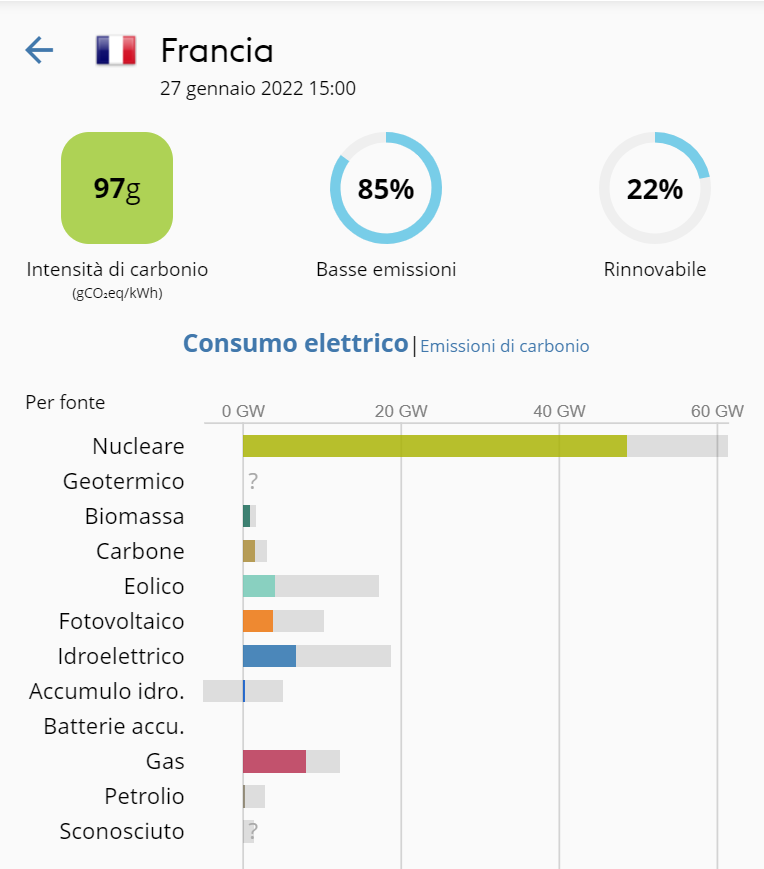

Per fare un confronto, questa è la produzione energetica in questo momento di altre nazioni europee, con la relativa intensità di carbonio:

come l’Italia è arrivata alla situazione attuale

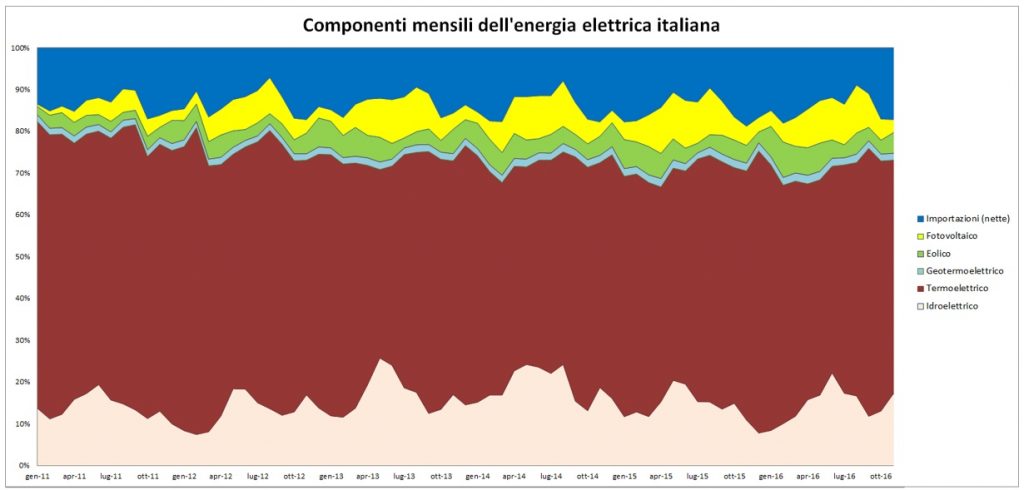

In Italia purtroppo dagli anni 80 non è mai stato fatto un piano energetico serio e la questione, come tipico del nostro paese, è stata affrontata con barricate ideologiche da ambo le parti senza una reale comprensione delle esigenze di rete. Le scelte energetiche (e non solo) sono sempre state dettate da considerazioni di convenienza politica sul breve periodo anziché dalla necessaria programmazione a lungo termine; questo ha portato a rendere la nostra rete elettrica poco differenziata e dipendente in maniera quasi esclusiva dal gas naturale.

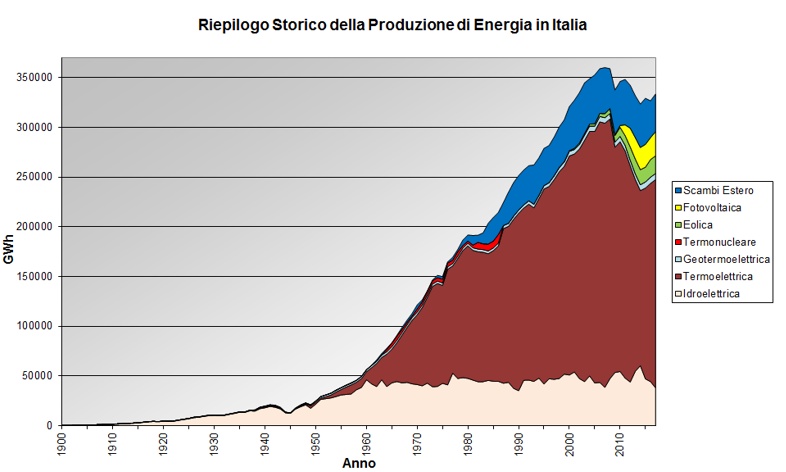

Dall’inizio della sua elettrificazione, l’Italia ha sfruttato sapientemente la presenza di acqua per costruire impianti idroelettrici, come le bellissime centrali di Calvene. Fino agli anni ’50 pressoché l’intera produzione di energia nazionale era affidata alle centrali idroelettriche.

Negli anni 60, tuttavia, la transizione industriale del paese ha portato ad un rapido aumento della domanda energetica (circa 8% annuo per diversi anni); i possibili bacini in cui costruire grandi impianti idroelettrici erano quasi tutti già sfruttati, il disastro del Vajont nel ’63 ha inoltre aumentato la diffidenza della popolazione verso questa forma di energia e irrigidito la regolamentazione. Da allora la produzione di energia idroelettrica è rimasta pressoché costante fino ai giorni nostri.

Essendo gli impianti termoelettrici, come vedremo, i più veloci ed economici da costruire si è scelto di affiancarli alla produzione idroelettrica per colmare la richiesta.

Nel 1975 è stato varato il primo (e unico) vero piano energetico nazionale. Per ridurre la criticità della dipendenza da idrocarburi esteri si è puntato molto sullo sviluppo dell’energia nucleare, nel quale l’Italia stava rapidamente diventando uno dei paesi più avanzati al mondo (il terzo per produzione dopo USA e GB a fine anni ‘60); furono avviati progetto e costruzione di molti nuovi impianti innovativi e fu pesantemente incentivata la ricerca.

A seguito però dell’incidente di Černobyl’ del 1986, vennero tenuti i famosi referendum, vinti dal fronte contrario all’energia nucleare. Anche se i quesiti in realtà non vietavano la costruzione di nuove centrali né imponevano la chiusura delle esistenti, negli anni successivi i governi Goria, De Mita e Andreotti ordinarono la chiusura degli impianti e il fermo delle costruzioni (gettando letteralmente dalla finestra le decine di miliardi spesi negli anni precedenti). Ciò si tradusse, complice il coincidente crollo del costo del petrolio, in una ripresa della crescita dell’apporto termoelettrico fossile.

Negli anni 90, a causa dell’aumento del costo del petrolio e dell’incertezza nell’approvvigionamento, si decise per la sua sostituzione con il gas naturale, considerato un combustibile con maggiore disponibilità e proveniente da aree ritenute politicamente meno instabili; anche per le centrali a carbone, sempre più osteggiate dalla popolazione a causa dei loro fumi, venne decisa la transizione verso il gas.

Venne aumentata l’importazione di energia dall’estero, in particolare dalla Francia e dalla Svizzera che durante la notte hanno forti eccedenze di produzione.

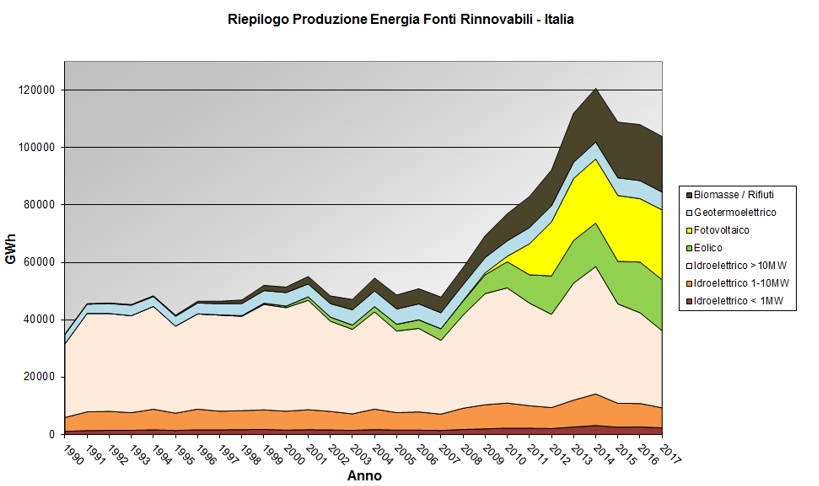

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilì inoltre una maggiorazione del 6% del prezzo finale dell’energia elettrica i cui ricavi dovevano essere utilizzati per promuovere la ricerca e gli investimenti nel campo delle energie rinnovabili e assimilate.

Energia idroelettrica ed energia geotermica erano state già quasi pienamente sfruttate dove ritenuto conveniente; solare, eolico e biomassa hanno cominciato a crescere in maniera consistente negli anni 2000. Permane tuttavia il problema della loro aleatorietà che, vedremo in seguito, continua a limitare la loro penetrazione nella rete e costringe ad avere fonti di backup.

Questo, in sintesi, è ciò che ha portato all’attuale paniere delle fonti italiano, dominato dal gas naturale:

Da dove arriva il gas italiano

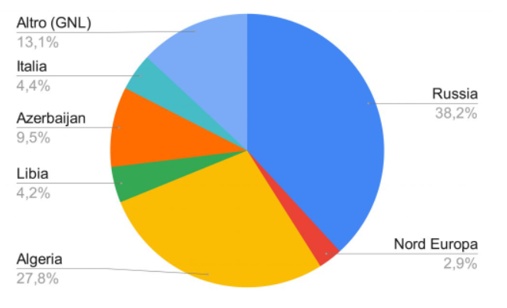

Ci sono riserve di gas naturale in Italia, ma al momento le estrazioni nazionali coprono a malapena il 4,4% del consumo interno; inoltre, se dovessimo basarci solo sulla produzione interna, verrebbero esaurite nel giro di pochi anni. Nell’ultimo periodo il loro sfruttamento è in calo costante, la costruzione di nuovi pozzi è pressoché ferma ed anzi si è tentato di bloccare del tutto l’estrazione nazionale (emblematico il referendum del 2016); tutto ciò lascia il nostro paese estremamente dipendente dalle importazioni e quindi dal prezzo del gas sul mercato internazionale.

Per trasportare il gas dai siti di produzione fino ai consumatori ci sono due modalità:

- Metanodotti, cioè lunghe tubazioni via terra o sottomarine

- Via nave, il gas viene liquefatto (GNL) e trasportato in navi gasiere dai siti di produzione fino a rigassificatori, che lo riconvertono in gas ed immettono in rete

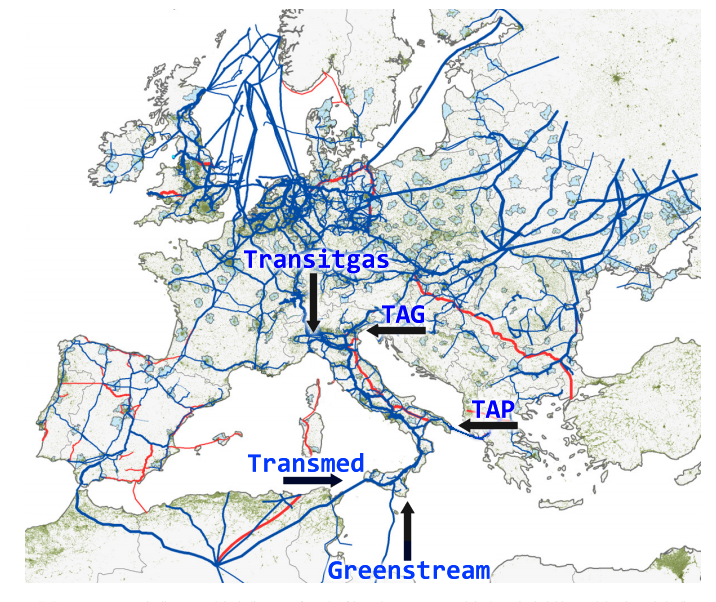

La rete dei metanodotti che distribuisce il gas in Europa dai siti di estrazione in Nord-Africa, Azerbaijan, Mare del Nord e Russia.

In Italia arrivano cinque gasdotti:

- TAG (Trans Austria Gas) che porta gas russo fino a Tarvisio

- Transitgas che porta gas dal nord-Europa fino al Piemonte

- Transmed che porta gas algerino a Mazara del Vallo

- Greenstream che porta gas dalla Libia a Gela

- TAP (Trans Adriatic Pipeline) che porta gas dall’Azerbaijan alla Puglia

Ovviamente per costruire un metanodotto serve molto tempo e una volta costruito non permette alcuna scelta sull’origine del gas. Un rigassificatore al contrario permette di ricevere gas naturale liquefatto (GNL) da qualsiasi produttore al mondo; è quindi una fonte molto più flessibile di un gasdotto, anche se mediamente il costo del gas liquefatto è più alto. L’Italia ha tre rigassificatori: a Panigallia, a Rovigo e su una nave offshore ormeggiata tra Pisa e Livorno.

Questa è la provenienza del gas italiano nel 2021, fonte MISE:

il TAP, entrato in funzione da poco e dopo molte proteste, fortunatamente ha permesso di ridurre sensibilmente la dipendenza dalla Russia dopo il picco storico del 45% nel 2015.

Perché gli aumenti

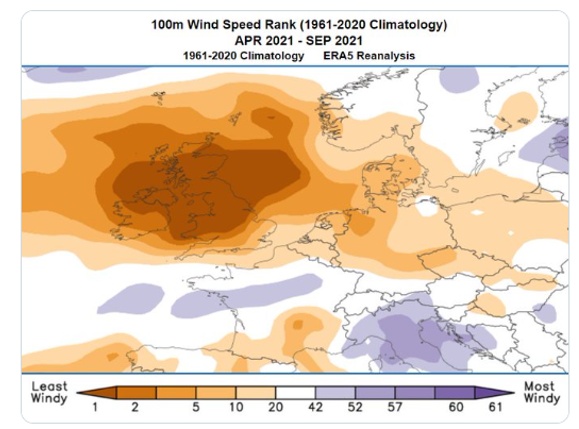

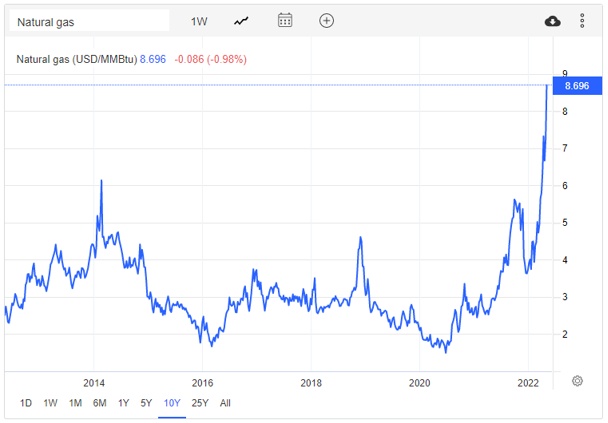

Nel 2021 la ripresa economica post-covid ha portato ad un forte incremento della domanda energetica; contemporaneamente le riserve europee sono state messe a dura prova da un periodo anomalo con scarsi venti e bassa produzione di energia eolica.

Ciò ha portato ad un notevole aumento di prezzo del gas a partire dall’estate 2021, dovuto al consumo delle riserve per bilanciare la mancata produzione eolica.

Le tensioni in Ucraina, poi sfociate in guerra aperta, hanno poi portato all’esplosione del costo del gas essendo la Russia uno dei maggiori esportatori verso l’Europa.

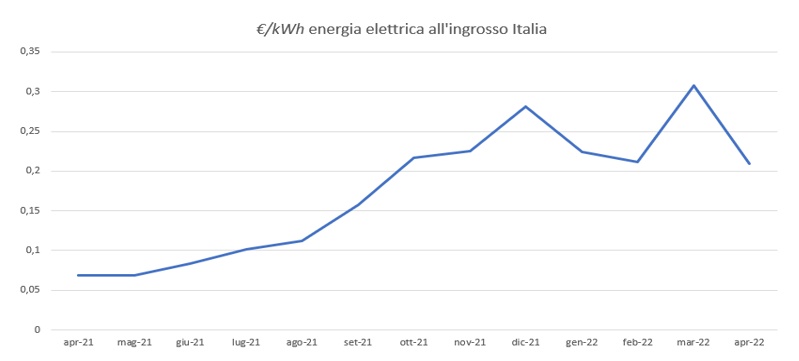

Questo aumento di costo della materia prima porta ad un rincaro dell’energia prodotta per famiglie ed imprese. Ovviamente, essendo l’Italia uno dei paesi con un paniere più dipendente dal gas, questi aumenti vanno ad impattare maggiormente sulle nostre bollette, con un aumento del prezzo dell’energia all’ingrosso del 200% da aprile 2021.

Anche se in parte limitato dagli interventi del governo, questo aumento di prezzo inevitabilmente sarà un problema per le famiglie e per le imprese.

nel prossimo articolo parleremo della rete Elettrica e come funziona

pubblicazioni precedenti:

- parte prima Cambiamenti climatici, un inverno senza pioggia e senza neve !!!

- parte seconda Cambiamenti Climatici e Riscaldamento globale