Dino Polga (parte quarta)

Cos’è e come funziona la rete elettrica

Una rete elettrica è una immensa macchina il cui scopo è portare l’energia dai produttori (centrali elettriche) ai consumatori (abitazioni, edifici, aziende) in un formato concordato e ben definito. Le abitazioni private in Italia, ad esempio, ricevono corrente alternata monofase a 230 V con frequenza 50 Hz; è quello che si aspettano le apparecchiature domestiche e se tensione e frequenza non sono sufficientemente precise possono non funzionare o addirittura rompersi.

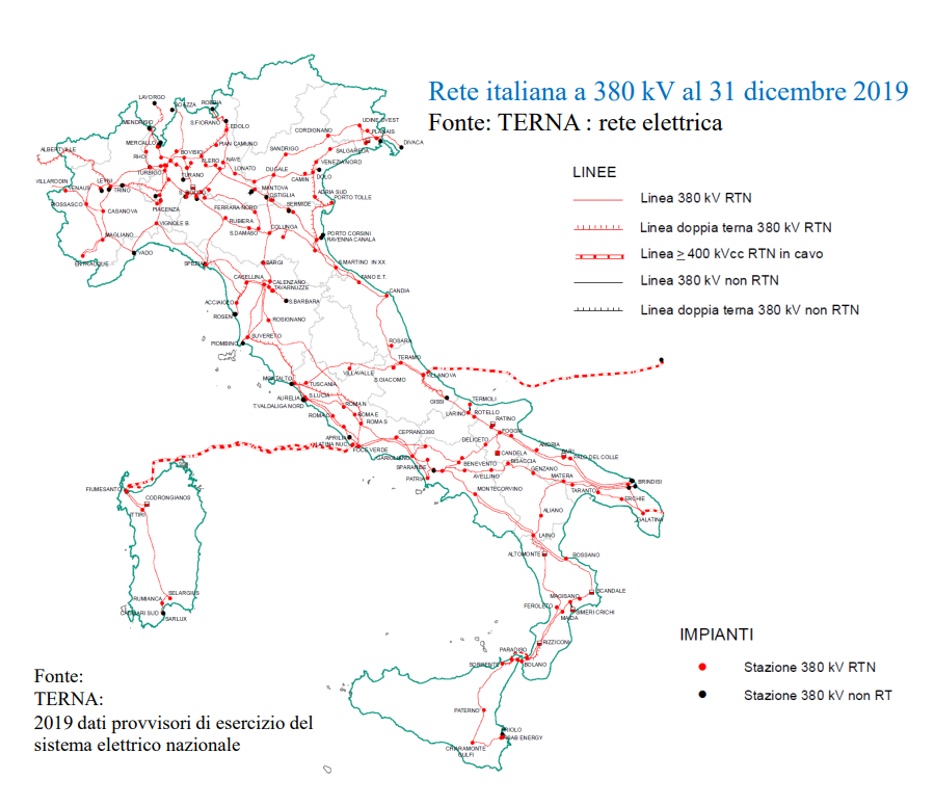

ci sono le reti ad alta tensione (AT) che servono per il trasporto di energia sulle lunghe distanze, le reti a media tensione (MT) per i tragitti più brevi e le reti a bassa tensione (BT) per la distribuzione finale alle abitazioni. A collegare le varie sezioni pensano le stazioni di trasformazione:

L’energia elettrica viene consumata immediatamente, istante per istante la quantità di energia che viene immessa nella rete deve essere all’incirca uguale alla quantità consumata, se ciò non è vero tensione e frequenza di rete deviano dai valori nominali. Fondamentale per la rete è quindi bilanciare l’immissione di energia con la domanda, spostando energia da dove ce n’è troppa a dove ce n’è bisogno. Se la domanda è troppo alta e l’energia necessaria a soddisfarla non è disponibile l’unica soluzione è diminuire forzatamente la richiesta scollegando alcuni rami (blackout). È quel che succede in molte città nelle ondate di calore estive: la richiesta di energia per i condizionatori supera la capacità della rete che quindi stacca la corrente ad interi quartieri. Per evitare che questo accada i gestori cercando sempre di tenere una riserva di potenza a disposizione sufficiente a coprire eventuali picchi di consumo.

Non riuscire a bilanciare produzione e fabbisogno può avere conseguenze catastrofiche.

Il giorno 14 febbraio 2021, a causa di una tempesta con temperature particolarmente rigide, la richiesta di energia in Texas ha raggiunto il massimo storico; contemporaneamente molte centrali a gas hanno subito blocchi a causa del freddo mentre solare ed eolico hanno ridotto drasticamente la loro produzione a causa di una tormenta (le pale eoliche vengono bloccate con venti eccessivi per evitare rotture). La rete non è stata in grado di reggere al carico ed ha cominciato a deviare dalla frequenza nominale (nel caso americano, di 60 Hz) … ricordate come gli apparecchi rischiano di rompersi quando non alimentati correttamente? La stessa cosa vale per i generatori, che infatti sono progettati per disconnettersi automaticamente in caso di fluttuazioni eccessive: una dopo l’altra le centrali a gas, a carbone e nucleari si sono disconnesse per “proteggersi”. Oltre 5 milioni di persone hanno sperimentato blackout lunghi giorni, a 12 milioni è mancata l’acqua o non era assicurata la sua potabilità e i danni totali si stimano in 190 miliardi di dollari; tutto questo nonostante la rete non sia collassata completamente ma ci sia solo andata vicina.

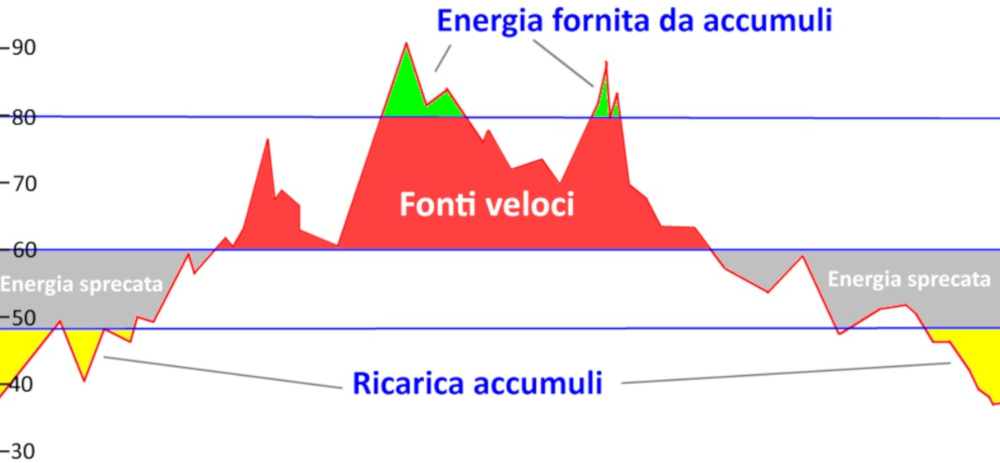

Molte fonti di energia non sono in grado di rispondere velocemente ai cambiamenti, ad esempio una centrale a carbone impiega molte ore per essere accesa, se la mia rete ha solo queste sorgenti “lente” sono costretto a tenerne attive abbastanza da coprire il picco massimo previsto, buttando via l’energia prodotta in più.

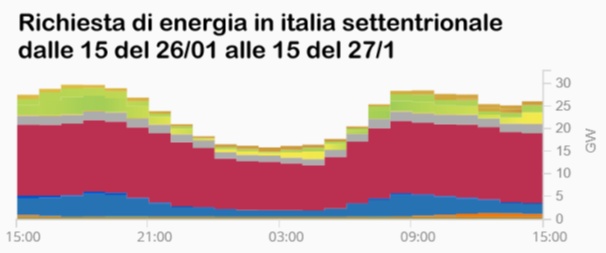

L’andamento della richiesta di energia ha tipicamente una forma simile, è elevato durante il giorno e cala sensibilmente durante la notte.

Per fortuna negli ultimi decenni sono arrivate sul mercato sorgenti “veloci” in grado di cambiare la loro produzione in risposta alle necessità della rete; si stanno anche affacciando soluzioni per immagazzinare parte dell’energia in surplus per poterla poi reimmettere in rete quando c’è alta richiesta.

Rivediamo lo stesso grafico di prima, ma questa volta diciamo di avere 10 GW di riserve di energia accumulate quando la domanda è bassa e altri 20 GW di potenza da fonti “veloci” in grado di inseguire la domanda (es. turbogas).

Il minimo della richiesta durante il giorno viene definito “carico di base”, la media “carico medio” e i massimi di consumo “carico di picco”.

Idealmente la produzione da fonti di energia invariabili, come impianti a carbone, nucleari, a biomassa etc…, non deve superare il carico di base altrimenti produrranno energia che andrà sprecata.

Cosa possiamo fare come cittadini.

Sono molte le cose che noi normali cittadini possiamo fare per diminuire le emissioni dovute alla produzione di energia.

La prima cosa è anche la più ovvia: non sprecare energia; fare attenzione ad evitare di lasciare apparecchi accesi inutilmente (televisori, computer… ) riduce anche se di poco la domanda di energia; altra cosa che si può fare se possibile è spalmare le richieste su tempi più lunghi: ad esempio per riscaldare una stanza con apparecchi elettrici meglio impiegare bassa potenza per più tempo.

Un’altra cosa salta subito all’occhio da quanto detto: consumare quando c’è poca domanda aiuta a ridurre gli sprechi perché fa scendere i picchi massimi (carico di picco); è una cosa che possiamo fare tutti spostando verso le ore serali o meglio ancora notturne attività energivore come lavastoviglie o lavatrici e, per chi ce l’ha, la ricarica di auto elettriche.

È importante anche utilizzare apparecchi il più possibile efficienti, a livello del cittadino e delle imprese, in quanto contribuiscono a diminuire la domanda, si tratta di investimenti che una volta fatti si ripagano negli anni con minori consumi in bolletta. Il motivo per cui da anni l’UE ha standardizzato le etichette di efficienza energetica è proprio per permettere una scelta consapevole da parte dell’utente.

Gli impianti solari casalinghi costituiscono poi un buon modo per produrre energia soprattutto se viene utilizzata direttamente in autoconsumo o salvata in batterie di accumulo; l’energia autoprodotta diminuisce infatti la domanda durante il giorno ed anche la necessità di trasporto a lunga distanza con le relative dispersioni.

Il problema di integrare le fonti rinnovabili nella griglia elettrica

La struttura della rete che abbiamo visto è molto efficiente quando si tratta di portare l’energia dal grosso produttore al destinatore finale, spostandola dalle “autostrade” ad alta tensione alle reti intermedie fino alla rete locale; tuttavia, attualmente non è in grado di gestire efficacemente l’arrivo di una grande quantità di energia da fonti rinnovabili locali. Secondo Terna, tra il 2008 e il 2019, la capacità italiana di produzione del parco fotovoltaico è passata da 0,5 gigawatt ad oltre 20 gigawatt, mentre quella da fonte eolica è triplicata, partendo da 3,5 gigawatt a 10 gigawatt; ulteriori 5 gigawatt da eolico/fotovoltaico sono previsti entro il 2024. Tuttavia, a differenza di una “normale” centrale elettrica, avere 1 KW di fotovoltaico installato non significa che quell’impianto generi 1 KW di energia, ma solo che quella è la potenza massima che è in grado di generare; quanta energia è effettivamente prodotta dipende dall’orario e dal meteo sopra l’impianto. Fotovoltaico ed eolico sono fonti aleatorie discontinue, non è possibile cioè prevedere a priori quanta energia saranno in grado di erogare. Ad esempio, in nord Italia sono installati 10 GW tra fotovoltaico ed eolico, ma in questo momento (le 15 del 04/02/2022) stanno immettendo in rete solamente 656 MW, il 6,5%. È importante capire che se la rete ha bisogno di 100 GW di potenza, non si può pensare di soddisfarla semplicemente installando 100 GW di pannelli solari o pale eoliche (troppe volte si leggono semplificazioni del genere!).

Per poter gestire la variabilità che queste fonti di energia portano nella rete sono necessari massicci investimenti; infatti, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza oltre quattro miliardi di euro sono stati stanziati per la costruzione di una Smart Grid (una rete intelligente), in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti di carico spostando energia da dove se ne produce troppa a dove c’è carenza. Un altro tassello necessario per poter supportare una percentuale significativa di rinnovabili discontinue saranno grandi sistemi di accumulo, che permettano di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso e il suo recupero per coprire i buchi di produzione. Per ultimo, nel caso peggiore la rete deve essere in grado di reggere il massimo picco di richiesta con il minimo di produzione da fonti discontinue, serve quindi una riserva di fonti di alimentazione veloci e/o capacità di importare energia in grado di coprire lo scarto tra produzione e domanda.

Piccola guida alle principali fonti di energia elettrica

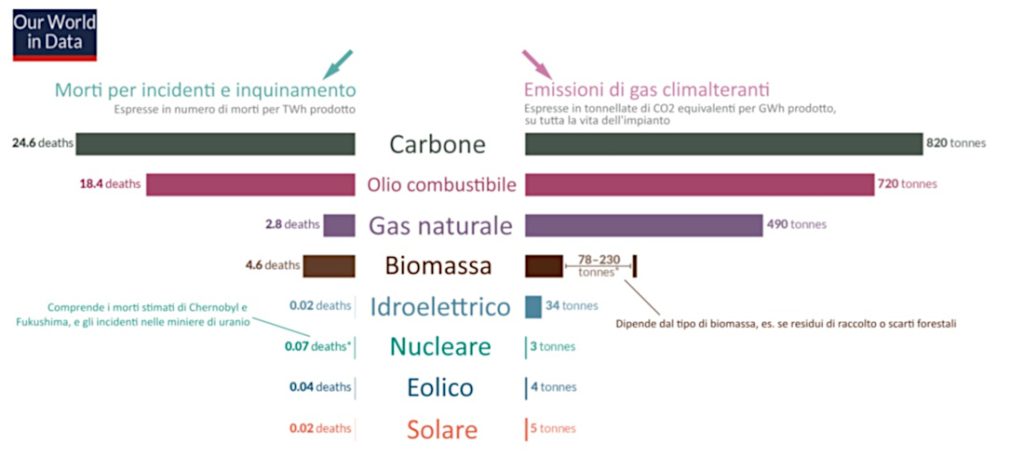

Non tutte le fonti di energia sono uguali, né sotto il profilo della sicurezza né da quello dell’inquinamento ed emissioni climalteranti. Purtroppo per molte forme di energia si tendono a considerare solo i morti diretti, associati ad incidenti, mentre quelli indiretti passano sotto silenzio. Di seguito una stima della quantità di CO2 equivalente emessa e del numero di morti per unità di energia prodotta; vengono considerati l’intera vita dell’impianto dalla costruzione allo smaltimento e tutta la vita dei materiali, oltre alle morti dovute ad incidenti e all’inquinamento prodotto (fonte ourworldindata).

Carbone

Le centrali a carbone producono energia sfruttando la combustione del carbon fossile, resti di antiche foreste sepolti nel terreno e compressi che nel corso di milioni di anni si sono trasformati in una roccia di colore nero o marrone scuro, composta principalmente di carbonio.

Al momento rappresenta la principale fonte energetica, producendo quasi il 36% dell’energia elettrica mondiale, in Italia viene usato soprattutto in Sardegna. È di gran lunga la peggiore sia dal punto di vista delle emissioni di CO2 sia per quanto riguarda l’inquinamento ambientale e le morti: per ogni MWh di energia prodotta servono infatti 490 Kg di carbone, vengono liberati circa 670 Kg di CO2 e 2 Kg tra anidride solforosa, ossidi nitrosi e altri composti inquinanti. Restano inoltre circa 80 Kg di ceneri contenenti metalli pesanti e composti tossici che devono essere smaltite, una parte viene riciclata mescolandola al cemento o all’asfalto per la pavimentazione stradale. L’estrazione del carbone è a sua volta inquinante e rilascia in atmosfera grandi quantità di metano: è responsabile da sola del 9% di tutte le emissioni di questo gas, circa 150 Kg equivalenti di CO2 per MWh di energia prodotta.

Le centrali a carbone nel 2014 hanno rilasciato nell’ambiente 22 tonnellate di mercurio nei soli Stati Uniti, la metà di tutto l’inquinamento da mercurio. È difficile pensare di effettuare la cattura del carbonio dai loro fumi a causa della grande quantità di altri composti presenti.

Sono tipicamente centrali “lente” che impiegano ore per rispondere alle variazioni di domanda, per questo motivo capita siano lasciate accese ma scollegate dalla rete come “riserva” in caso di bisogno.

Gli impianti sono semplici ed economici da costruire, il combustibile è molto economico e non c’è difficolta di approvvigionamento in quanto presente in molteplici paesi; per questo motivo molti stati emergenti stanno ampliando il loro parco di centrali a carbone (Cina e India in primis).

Si stima che al mondo ci siano circa quattro milioni e mezzo di morti all’anno dovuti all’inquinamento emesso dalle centrali a carbone.

Gas naturale

Il gas naturale come abbiamo visto è prodotto dalla decomposizione anaerobica di materiale organico, in natura si trova comunemente allo stato fossile, spesso insieme a petrolio o carbone. Il suo principale componente è il metano, ma contiene anche altri idrocarburi leggeri (cioè con pochi atomi di carbonio).

La generazione di energia da gas naturale rappresenta il 24% della produzione mondiale di energia, e circa la metà del mix italiano. Si tratta di una fonte fossile che emette grandi quantità di CO2 in atmosfera, ma la sua combustione è molto più pulita rispetto al carbone in quanto produce quasi solamente CO2 e acqua; per questo motivo in alcune centrali si stanno sperimentando tecniche di cattura dell’anidride carbonica prodotta, che permetterebbero di limitare di molto la loro impronta climatica.

Ci sono due tecnologie principali utilizzate nelle centrali a gas naturale

– turbogas a ciclo semplice: sono molto economici da costruire e possono essere avviati in pochi minuti ma hanno una bassa efficienza; per questo motivo sono normalmente utilizzati solo per soddisfare la domanda di picco.

– turbogas a ciclo combinato: riescono a raggiungere una elevata efficienza, ma sono più costosi da costruire del ciclo semplice e hanno tempi di avvio nell’ordine di un’ora.

Essendo centrali “veloci” possono essere utilizzate come backup per coprire i buchi di produzione delle rinnovabili. Per questo motivo l’Italia sta pianificando attualmente la costruzione di 50 nuove centrali a gas sul territorio nazionale.

Biomassa

Le biomasse sono definite come “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.

Se avete una stufa a legna o a pellet, quello è un impianto alimentato a biomassa. Si tratta di una fonte di energia rinnovabile perché utilizza materiali che crescono continuamente; la combustione delle biomasse emette nell’atmosfera una quantità di anidride carbonica più o meno corrispondente a quella che era stata assorbita in precedenza dai vegetali durante il processo di crescita.

Tuttavia bisogna considerare anche le emissioni dovute alla raccolta e trasporto dei materiali, e questo aumenta la l’impronta climatica di questa fonte di energia in maniera diversa a seconda del tipo di combustibile utilizzato.

A livello di salute la combustione di biomasse legnose emette grandi quantità di particolato che i filtri riescono ad abbattere solo fino ad un certo punto; inoltre, negli anni scorsi l’elevato livello degli incentivi hanno portato in alcuni stati ad un aumento del disboscamento per avere il materiale necessario ad alimentare le centrali.

Idroelettrico

Le centrali idroelettriche sfruttano il movimento di masse d’acqua per produrre energia; è una forma di energia rinnovabile in quanto alimentata dal naturale ciclo dell’acqua.

In Italia abbiamo la fortuna di avere a disposizione montagne, vallate e molta acqua, per questo motivo fin dall’inizio l’energia idroelettrica è stata una componente fondamentale del mix nazionale.

In base al funzionamento, le centrali idroelettriche si suddividono in:

- centrali a deflusso regolato, in cui si sfruttano grandi altezze di caduta disponibili nelle regioni montane tramite la creazione di dighe ed invasi;

centrali ad acqua fluente, in cui si utilizzano grandi masse di acqua fluviale che superano piccoli dislivelli.

Le centrali di Calvene sono centrali ad acqua fluente alimentate dall’acqua della Roda e hanno quindi una produzione costante di energia; viceversa, gli impianti a bacino possono essere sfruttati “aprendo e chiudendo il rubinetto” regolando quindi la produzione a seconda della domanda, con tempi di risposta nell’ordine dei minuti.

Sempre più invasi inoltre stanno venendo modificati per permettere il ripompaggio verso l’alto dell’acqua scaricata (Pumped Hydro), in questo modo si trasformano in vere e proprie batterie in grado di immagazzinare energia e cederla quando c’è bisogno; è di gran lunga la forma di accumulo con più capacità installata in Italia e al mondo.

Le emissioni da idroelettrico sono dovute solamente alla fase di costruzione, l’enorme quantità di cemento necessaria ad erigere gli sbarramenti dei bacini artificiali viene comunque più che ammortizzata nel corso del loro esercizio. Per poter essere costruite le centrali necessitano ovviamente di acqua, in Italia è già stato sfruttato pressoché tutto il potenziale idroelettrico disponibile. Storicamente ci sono stati diversi incidenti legati a questa forma di produzione di energia (Vajont, Gleno … ), è fondamentale il monitoraggio e la corretta gestione di dighe ed invasi per evitare sovraccarichi e rotture. Il più grave incidente legato ad una diga è il cedimento della diga di Banqiao in Cina nel 1975, che ha provocato oltre 170.000 morti.

Nucleare

Le centrali ad energia nucleare sfruttano la fissione degli atomi di elementi pesanti (tipicamente uranio 235) in elementi più leggeri. Al momento questa forma di energia rappresenta il 10% del mix energetico mondiale, in Italia è utilizzata solo da importazione dopo i referendum del 1987.

Si tratta di una forma di energia con fortune altalenanti, alcuni stati europei vogliono abbandonarla mentre altri (come Francia e Finlandia) stanno puntando molto sulle centrali nucleari per raggiungere gli obiettivi climatici. Una centrale nucleare non emette CO2 né altri gas, le emissioni sono solo quelle relative alla costruzione dell’impianto e all’estrazione e trasporto del materiale fissile. Un problema molto sentito è quello delle “scorie”, ossia del combustibile esausto: questo, essendo ricco di prodotti di fissione è estremamente radioattivo e necessita di essere stoccato in sicurezza per secoli. Va detto però che la quantità prodotta è molto limitata; esistono inoltre nuovi impianti a neutroni veloci, in grado di usare come combustibile le scorie di centrali “tradizionali”.

Il reattore a neutroni veloci della centrale di Beloyarsk, soprannominato “il polipo” e attivo dal 2016, usa come combustibili “scorie” di altre centrali e plutonio da ordigni bellici dismessi.

Il costo di costruzione dell’impianto è molto elevato; una volta in esercizio, però, il costo di esercizio è basso e stabile. L’uranio è presente in vari paesi, i principali produttori sono Kazakistan, Canada e Australia;

c’era una miniera anche in Italia, a Sondrio, chiusa dopo il referendum. Sono centrali che non possono inseguire la domanda, una volta che il reattore è attivo mantengono una potenza costante, sono quindi pensate per soddisfare il carico di base.

Si stanno affacciando sul mercato nuove tipologie di reattori, molto più piccoli, chiamati Small Modular Reactor (SMR): il loro vantaggio è poter essere costruiti in serie direttamente in fabbrica e solo installati in loco, abbattendo di molto il costo di realizzo e di smantellamento a fine vita.

L’incidente di Černobyl’ del 1986 è il più grave incidente nucleare mai avvenuto ed il peggiore possibile: comportò la fusione del nocciolo del reattore, la sua esplosione (non nucleare) e scoperchiamento. Gli effetti sono stati 65 morti dirette accertate, a cui si devono aggiungere oltre 4000 morti stimati negli 80 anni successivi per tumori e leucemie. Più recentemente c’è stato l’incidente di Fukushima, che ha provocato 1 morto diretto e circa 30 morti per lo stress dovuto all’evacuazione della zona di esclusione.

Eolico

I generatori eolici convertono il movimento di masse d’aria in energia elettrica tramite aerogeneratori un po’ come facevano i mulini a vento di una volta. Si tratta di una forma di energia molto conveniente da sfruttare dove ci siano venti sostenuti e costanti, al momento la produzione da eolico rappresenta il 5% del totale mondiale.

Le centrali eoliche (o parchi eolici) sono formate da vari generatori raggruppati e connessi tra loro; un parco eolico può essere composto da diverse centinaia di singoli generatori distribuiti su una vasta superficie, ma il terreno tra le turbine può essere comunque utilizzato anche per scopi agricoli o altro. Esistono anche parchi eolici costruiti in mare aperto (eolico offshore) per sfruttare venti particolarmente favorevoli.

Quasi tutte le turbine eoliche hanno lo stesso disegno: una turbina ad asse orizzontale con un rotore a tre lame, una navicella rotante contenente il generatore e la componentistica di controllo, il tutto posto in cima ad una torre tubolare. Le pale sono normalmente realizzate in materiali compositi, la parte più costosa è la realizzazione del motore elettrico in quanto necessita di varie tonnellate di rame e diverse centinaia di kg di terre rare (soprattutto neodimio).

Le turbine eoliche migliorano di efficienza all’aumentare della dimensione, motivo per cui hanno raggiunto taglie imponenti con rotori larghi oltre 100 metri, per questo la loro installazione può presentare problemi dal punto di vista paesaggistico.

Dal momento che la velocità del vento non è costante, la produzione di energia di un impianto eolico è variabile su diverse scale temporali: oraria, giornaliera o stagionale; questo comporta i problemi di gestione della rete che abbiamo visto quando questa non è in grado di gestire la volatilità di produzione.

Le emissioni climalteranti legate all’eolico sono solamente quelle dovute alla sua costruzione e messa in opera, più l’estrazione e raffinazione delle materie prime necessarie (soprattutto terre rare e metalli); una volta installato l’impianto non ha emissioni.

Solare

Gli impianti di energia solare trasformano la radiazione in arrivo dalla nostra stella in energia elettrica.

Al momento questa forma di energia rappresenta appena il 2.5% del mix energetico mondiale, ma sta crescendo in modo importante negli ultimi anni.

Esistono 2 tipi radicalmente diversi di impianti solari:

Fotovoltaico: sono i classici pannelli che installiamo sui tetti delle nostre case; sfruttano un effetto quantistico per convertire direttamente la radiazione luminosa in energia elettrica con un’efficienza tra il 17 ed il 25% a seconda della tecnologia. I pannelli più comuni sono formati da silicio cristallino drogato con metalli come cadmio o gallio; la loro efficienza degrada con il tempo, mediamente una cella moderna perde circa l’1% ogni 2 anni.

Solare a concentrazione: utilizza una serie di specchi motorizzati controllati da computer per concentrare la luce in un singolo punto e sfruttarne l’energia termica; necessita di grandi spazi e manutenzione costante, ma se ben gestito l’impianto ha una durata teoricamente indefinita.

Essendo basati sull’illuminazione solare, entrambe le tipologie di impianti sono dipendenti dal meteo al di sopra dell’impianto, dall’orario e dalla stagione, e non sono ovviamente in grado di adeguarsi alla domanda. Il costo dei pannelli fotovoltaici ha subito un calo costante, è al momento la fonte di energia più economica per MW installato; tuttavia, il computo non comprende i sistemi di accumulo e/o backup necessari ad integrarli efficacemente in rete.

La realizzazione delle celle fotovoltaiche richiede molta energia, soprattutto per far crescere i cristalli di silicio. Come materie prime il silicio non ha problemi di reperibilità, ma i materiali necessari al suo drogaggio sono di disponibilità molto più limitata e la loro estrazione difficile ed inquinante, la Cina ne è il maggior produttore e pressoché monopolista. Un pannello restituisce comunque l’energia totale necessaria alla sua costruzione nel giro di 2-3 anni, tutto il resto della sua vita operativa è produzione netta e le emissioni in questa fase sono nulle.

Batterie di accumulo

Una centrale di accumulo a batterie non è una centrale elettrica nel senso classico, in quanto non è in grado di produrre energia ma solo di restituire alla rete energia immagazzinata in precedenza. Si tratta delle sorgenti di potenza più veloci a rispondere alle necessità di rete, con tempi di reazione di millisecondi, per questo motivo vengono sempre più usate per stabilizzare la rete in risposta a variazioni repentine di domanda o di potenza.

Potendo solo restituire la potenza accumulata a differenza delle centrali “classiche” hanno un tempo di intervento limitato, ad esempio la centrale di Hornsdale, nel 2017 la più grande esistente, è in grado di fornire 70 MW per un massimo di 10 minuti più 30 MW per un massimo di 3 ore. Può non sembrare molto, ma si tratta di numeri importanti soprattutto in ottica di stabilizzazione della frequenza di funzionamento della rete. Il suo funzionamento abituale è immagazzinare energia quando la domanda è bassa per poi usare i 30 MW di potenza “lunga” per restituirla quando la richiesta è elevata (ovviamente a prezzo più alto); i 70 MW sono invece utilizzati nelle impennate di richiesta o nei crolli di produzione, dando il tempo agli altri impianti (es. a gas) di arrivare a regime e coprire la domanda; in questo modo ha portato ad un aumento significativo nella percentuale di energia australiana prodotta da eolico riducendo la necessità di mantenere altre fonti attive “in riserva”.

Il costo delle batterie è calato drasticamente negli ultimi anni, attualmente costruire un parco batterie in grado di coprire 2 ore di domanda costa quanto una centrale a gas di pari potenza; inoltre non avendo necessità di ricevere carburante e non avendo emissioni, i parchi possono essere installati in prossimità delle città riducendo la necessità di trasporto a lunga distanza dell’energia.

Il problema principale sono le materie prime, soprattutto il litio: questo metallo è abbondante e presente in diverse nazioni; tuttavia, la sua estrazione con le tecniche attuali è laboriosa ed inquinante. Le batterie richiedono inoltre cobalto, le cui riserve sono concentrate nella Repubblica Democratica del Congo al centro di scandali e tragedie umanitarie; per questo motivo sempre di più ci si sta spostando verso batterie con una chimica meno efficiente ma che permetta un ridotto utilizzo di questo materiale.

pubblicazioni precedenti:

parte prima Cambiamenti climatici, un inverno senza pioggia e senza neve !!!

parte seconda Cambiamenti Climatici e Riscaldamento globale

parte terza Energia: perchè in Italia siamo così dipendenti dal gas ?